03 aprile 2024

Rinviato il laboratorio LE MERAVIGLIE DEL PRECINEMA: LO ZOOTROPIO

A causa dell'indisponibilità del curatore del laboratorio, l'evento di sabato 20 aprile alle 16:15 "LE MERAVIGLIE DEL PRECINEMA: LO ZOOTROPIO" è rinviato a sabato 4 maggio alle 16:15.

I possessori del biglietto acquistato in prevendita web vengono rimborsati automaticamente. I biglietti in prevendita web per la nuova data sono disponibili a questo link.

Chi ha acquistato la prevendita in cassa al cinema, può già da oggi presentarsi con il biglietto, per poter ricevere il rimborso o eventualmente il cambio di biglietto per la nuova data.

Ci scusiamo per il disagio.

27 marzo 2024

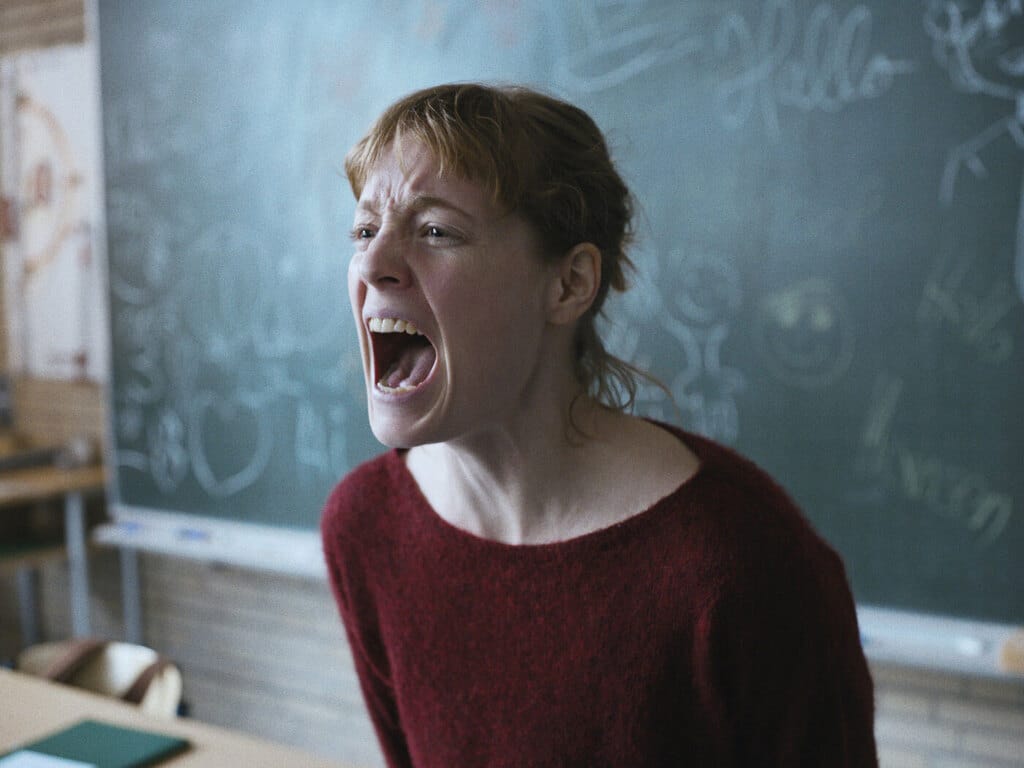

La sala professori: dalla Germania una lezione di scrittura, recitazione e messa in scena sorprendenti

Nell’anno in cui celebriamo i cent’anni della morte di Kafka, lo script di Çatak e Duncker sembra tributargli omaggio, regalandoci un dispositivo narrativo di rara lucidità e perfidia. Un meccanismo diabolico che nell’avviluppo logico e implacabile di azioni e reazioni si spinge fino a sovvertire i fini originari e svelarne l’assurdo morale.[...]

Il film misura i guasti del sistema educativo, dove anche il più nobile intento può essere sporcato da ideologie di risulta e noti vizi di uomini e donne di ogni tempo. L’invidia tra colleghi, la maldicenza, il bullismo - insomma l’imperfezione umana in alcune delle sue facce - possono sempre aprire una breccia pericolosa. Non stupisce che il turco-tedesco İlker Çatak voglia utilizzare il microcosmo scolastico come metafora politica della Germania odierna (ma l’analogia è estendibile ad altri paesi europei), dove allarma la crescita dei movimenti di estrema destra, la retorica della paura, la crisi dell’autorità, la fobia della devianza e la criminalizzazione dello straniero. Riaffiorano fantasmi di un passato tragico, con cui sembrava che i tedeschi avessero fatto i conti per sempre. Invece persino in un piccolo plesso scolastico si replicano pericolose dinamiche di controllo.

Gianluca Arnone, Cinematografo

25 marzo 2024

Ad aprile prende il via un laboratorio espressivo teatrale

Siamo lieti di annunciare il prossimo avvio del laboratorio espressivo teatrale tenuto da Beatrice Pallone. Il corso si terrà presso la nostra sala il mercoledì dalle 18 alle 20 nelle seguenti date: 3-10-17-24 aprile, 8-15-22-29 MAGGIO. Il corso si attiva con un minìmo di 10 e un massimo di 25 iscritti, senza limite di età. Costo del corso: 120 euro. Per informazioni e iscrizioni: beapalla@gmail.com | 338 4899330

21 marzo 2024

Un solido dramma sociale costruito come un thriller: Inshallah a Boy

Con Inshallah a Boy Amjad Al Rasheed firma un solido dramma sociale che mette in luce, attraverso la parabola di Nawal, l’oppressione cui sono sottoposte e soggiogate le donne in un Paese dal sistema patriarcale e rigorosamente religioso. Un dramma sociale e politico costruito come un thriller, con la protagonista ingabbiata in un labirinto di regole morali, giuridiche e burocratiche dal quale cerca di trovare una via di uscita. Nawal rischia di perdere la casa che ha faticosamente contribuito ad acquistare col suo stipendio, anche se non vi sono documenti a dimostrarlo, e persino la custodia della figlia a causa delle regole imposte dalla Sharia. È costretta a violare il periodo di lutto imposto alle vedove, che per tre mesi non dovrebbero uscire di casa o quantomeno uscire il meno possibile, per lavorare e provvedere al sostentamento di Nora. È sommersa dalle insistenti richieste di Rifqi, da una burocrazia complessa in cui è difficile districarsi e da un sistema che priva la donna dei diritti più basilari naturalmente garantiti agli uomini.

Anna Culotta, Filmpost

21 marzo 2024

Un’esperienza sensoriale, melodramma cosmico e fantasy struggente: Andrew Haigh nei pressi del capolavoro con Estranei

Ogni storia d’amore è una storia di fantasmi: Andrew Haigh lo sa bene e Weekend (un breve incontro destinato a incastonarsi nella memoria) e 45 anni (una lunga storia denudata di fronte alla verità nascosta) stanno lì a dimostrare quanto sia profondo e struggente lo sguardo di un regista sempre disperatamente bisognoso di credere nell’amore come salvezza. [...]

Tratto dal romanzo di Taichi Yamada, Estranei ha un incipit folgorante, che esplora il palazzo per sondare le solitudini: Adam apre la porta e si trova Harry – l’unico altro inquilino del condominio – sulla soglia di casa, affascinante come ogni sconosciuto che incarna il desiderio ma anche troppo sbronzo per essere affidabile. Paul Mescal è fenomenale nell’incarnare il romanticismo dei falliti e l’erotismo dei solitari, la tenerezza dei malinconici e l’istinto dei felini. Si riconoscono, Adam e Harry, prima di riconoscersi, nonostante la ritrosia dell’uno e l’intraprendenza dell’altro. Ma per andare avanti, e per darsi una possibilità di essere felice, Adam deve fare i conti con il passato che non passa. [...]

È un’esplosione di cinema, Estranei. Di cinema indispensabile. Che crede nella forma come contenuto e che si incarica delle cose più importanti quando fa dire a un personaggio “So quanto è facile smettere di prendersi cura di sé”: la cura del prossimo, la pace con se stessi, la speranza nel futuro. “Ho anche bei ricordi”, dice Adam: nei pressi del capolavoro.

Lorenzo Ciofani, Cinematografo

21 marzo 2024

Torna in sala QUARTO POTERE di Orson Welles

Un film rivoluzionario, di “straordinaria potenza visiva”, che rielabora e rifonda la narrazione per immagini, in particolare tramite inquadrature innovative e l’uso del piano sequenza. Il primo esempio di “cinema moderno”, senza lieto fine. Un “giallo metafisico”, per un critico d’eccezione come Jorge Luis Borges. Realizzato dal regista ad appena 25 anni, ha rappresentato una pietra miliare in praticamente ogni aspetto tra quelli che compongono l’opera cinematografica: dalle riprese aeree e dall'utilizzo della profondità di campo, alla trama, che si articola attraverso punti di vista, nessuno dei quali realmente rappresentativo della statura di Kane.

Non c’è dubbio che Quarto potere rappresenti uno dei capolavori assoluti della settima arte, eppure – a dispetto delle sue entusiastiche recensioni – non ebbe all’inizio (1941) il successo di pubblico che meritava. In Italia arrivò solo nel 1948 e addirittura, quasi venti anni dopo, dovette subire l’onta di essere tagliato di circa un quarto d’ora per essere riproposto nelle sale.

Domenica 24 alle 20:45 e lunedì 25 alle 21:00 Citizen Kane torna in versione originale sottotitolata, rispettosa della sua essenza e integrità: un film immortale, tuttora di grande attualità e impatto estetico ed emotivo, nonostante abbia abbondantemente superato gli 80 anni di età.

L’opera di Orson Welles, al di là della sua aura “classica”, appare dunque più che mai calata nella realtà odierna, centrata com’è sul tema del potere dei media sull’opinione pubblica, in un momento storico in cui più che mai si impone una riflessione sull’ingerenza e la pervasività dei mezzi di comunicazione, vecchi e nuovi, nella nostra società.

12 marzo 2024

Torna in sala 20 Days in Mariupol, Oscar per il miglior documentario

Il lavoro di Mstyslav Chernov, reporter di guerra per AP e premio Pulitzer proprio per il suo lavoro a Mariupol nelle prime ore dell’offensiva russa, non è solo un documentario ma un gesto morale. Il cinema al suo rango più nobile per un premio Oscar meritatissimo.

20 Days in Mariupol non solo non esiste indipendentemente dalla nostra partecipazione: non vuole. Nel testimoniare senza tema di censura quello che è accaduto nella città martire della guerra in Ucraina, indugiando sulla distruzione arbitraria di vite, di case, di normalità e infrastrutture, Chernov non veste mai i panni del freddo testimone ma entra in campo, si fa parte della tragedia, attirando l’obiettivo su di sé e, dunque, su di noi che ignavi guardiamo.

Così, l’orrore in flagranza colto da questo coraggioso videogiornalista – che si spinge sino a inquadrare il corpo esanime di un neonato ucciso dalle bombe – non è pornografia del dolore perché non è mai solo mostrato, esibito ma compenetrato, vissuto, accolto. È un lavoro che, mentre espone, ci espone, aggredendo il nostro bisogno di sicurezza, le comfort zone, l’anestetico meccanismo del distanziamento per immagini.

Gianluca Arnone, Cinematografo

08 marzo 2024

Food for profit: un pregevole atto d'accusa verso le istituzioni europee

Polesine, Italia: un allevamento intensivo di polli, per rispettare le indicazioni del produttore, deve consegnare soltanto degli esemplari perfetti da poter immettere sul mercato, e gli "scarti" vengono eliminati con pratiche violente. Regione di Berlino, Germania: un allevamento intensivo di mucche, visto l'affollamento dei capi e la scarsa pulizia degli ambienti, viene colpito dal proliferare della mastite (un'infezione e infiammazione della ghiandola mammaria), così il personale non medico somministra antibiotici agli animali malati. Murcia, Spagna: un allevamento intensivo di maiali sfrutta le poche risorse idriche del territorio e scarica in vasconi all'aperto i liquami di risulta, causando inquinamento del suolo e contaminazione della falda acquifera. Tutto vero, disturbante e inquietante. Solo che per alcuni politici, organi di controllo e istituzioni gli allevamenti intensivi non esistono.[...]

Dobbiamo produrre di più perché dobbiamo mangiare più carne, e per farlo dobbiamo sfruttare più suolo, contaminare più acqua, appestare più aria, somministrare più antibiotici, stipare più animali, violare più diritti. Ma davvero dobbiamo?

Food for Profit non solo mette la camera - nascosta e non - al centro di tutto questo, costringendo in qualche modo a guardare (che tu sia spettatore inconsapevole, attivista convinto, politico coinvolto), ma alla fine dei suoi '90 minuti fa una anche una precisa call for action: "Stop sussidi pubblici agli allevamenti intensivi".

Lugi Coluccio, Mymovies

06 marzo 2024

Un oceano di memorie distorte: Memory di Michel Franco

Rispetto all’incendiario Nuevo orden e al glaciale Sundown, siamo di fronte a un Michel Franco sorprendentemente dolce e centrato, che si affida alle ottime prove di Peter Sarsgaard e Jessica Chastain per raccontare la storia di due emarginati, resi tali rispettivamente da ciò che dimenticano e da ciò che non possono fare a meno di dimenticare. Il regista messicano leviga i suoi personaggi, soffermandosi sui loro tic, sui loro sguardi pieni di tristezza e sulle loro paure (quanto cinema e quanta amara realtà in quell’indugiare sulle routine di Sylvia per la sicurezza sua e della sua abitazione), lasciando che il muro di diffidenza venga superato con i giusti tempi.

Nel mentre scopriamo molto su entrambi, in particolare su due famiglie accomunate dal desiderio di lasciare gli scheletri nell’armadio. Quello che si prefigura come un thriller, con un lungo e inquietante pedinamento, si trasforma dunque in un dramma familiare, fatto di fratelli insensibili e inutilmente autoritari (Josh Charles), di sorelle troppo buone per dire di no e troppo ingenue per cogliere le verità più raggelanti (Merritt Wever) e di madri che scelgono la via peggiore per tenete tutto assieme, ovvero nascondere la polvere sotto il tappeto nella fallace speranza che non riemerga mai (Jessica Harper, indimenticabile Susy di Suspiria).

In un mondo intorno a loro fintamente in controllo, non possiamo quindi che innamorarci delle due schegge impazzite Saul e Sylvia, che guardano film insieme anche se lui non riesce più a seguirli e che si fanno forza a vicenda anche se riescono a malapena a badare a se stessi. [...]

È un cinema da difendere e proteggere quello di Memory, proprio come i suoi protagonisti. Un cinema fatto di spazi angusti e di personalità che cercano invece faticosamente di farsi strada, in cui i tanti vuoti (di trama, di senso, di memoria) sono tessere di un puzzle impossibile da completare, come è impossibile trovare un verità chiara e incontrovertibile in un oceano di ricordi distorti e distrutti. «Come sei arrivato qui?», chiede Sylvia. «Non lo so», risponde Saul. «She said there is no reason and the truth is plain to see», cantano i Procul Harum. Forse stavolta può bastare.

Marco Paiano, LostInCinema

29 febbraio 2024

16 millimetri alla rivoluzione: l'eredità del PCI e il cinema militante

16 millimetri alla rivoluzione nasce da due incontri che per il regista sono stati fondamentali: quello con l'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico e quello con Luciana Castellina, giornalista, scrittrice, politica, europarlamentare e fondatrice del Il Manifesto.

Inizialmente 16 mm alla rivoluzione doveva essere un documentario dedicato al PCI: alla sua storia, alla sua forza, ai suoi membri. Sarebbe stato un film collettivo e Piperno e Luciana Castellina ne avrebbero dovuto firmare un segmento. Il segmento pian piano è diventato un lungometraggio, attraversato dall’entusiasmo e dalla meraviglia dello stesso Giovanni Piperno di fronte alle immagini di opere di Citto Maselli, Ettore Scola, Bernardo Bertolucci, Gillo Pontecorvo, Ugo Gregoretti e tanti altri. E anche se il film è attraversato dai ricordi di Luciana Castellina, è diventato qualcosa di diverso dal classico reportage con intervista.

Versione dopo versione, il film si spogliava di ogni tentativo di narrazione biografica o storica, peraltro mai veramente perseguita, per lasciare il passo ad una costruzione affettiva, forse anche incerta, in un certo modo anche sinfonica, fatta di film, di storie di cinema e di cineasti, di amore per le immagini e di passione per il racconto del reale attraverso la macchina da presa

16 millimetri alla rivoluzioneè dunque un viaggio nella nostra storia politica e anche la testimonianza “di un cinema libero, sperimentale, dal basso, empatico”.

Carola Proto, ComingSoon