14 gennaio 2025

La stanza accanto di Pedro Almodóvar è il film sulla morte più vitale di sempre

The Room Next Door, Leone d’oro a Venezia 81, è un vitalissimo film sulla morte. Leggevo, e lo sentivo dire anche dopo la proiezione stampa al Lido, che è cupo, qualcuno diceva addirittura senile. A me pare tutto il contrario. Da qualche tempo, Almodóvar ha evidentemente avviato una riflessione – artistica e personale, si vedano i bellissimi dispacci dalla pandemia su El Diario – sulla fine. Sulle separazioni: dalle persone, dalla vita. Su quello che lasciamo indietro, e quello che forse non troviamo davanti. I corti The Human Voice (sempre a Venezia, sempre con Tilda Swinton) e Strange Way of Life. E Madres paralelas. E, prima di tutti, il citato, magnifico Dolor y gloria.

The Room Next Door è la prosecuzione obbligata, precisa, dolorosa e gloriosa su quella strada. È tratto da una storia non sua (il romanzo Attraverso la vita di Sigrid Nunez). È il suo primo lungometraggio girato in inglese, dopo un progetto abortito con Cate Blanchett dall’opera di Lucia Berlin. È un film doloroso, sì, ma mai dolente.

Ingrid (Julianne Moore), scrittrice che non riesce a fare i conti con la sua e nostra mortalità, viene a sapere che Martha (Tilda Swinton), una vecchia amica che non vede più da anni, ha un grave cancro. Va a trovarla in ospedale. Nasce un nuovo patto, tra due donne che amiche erano rimaste pure a distanza, e che si ritrovano ancora più vicine nella maturità, e nelle scelte che essa comporta.

Perché The Room Next Door non è un giallo, ma un po’ sì. È un noir verniciato di melodramma alla maniera anni ’40 che ad Almodóvar piace da sempre moltissimo. Qui anche di più, perché per la prima volta ha girato in America (ma gli interni sono ovviamente a Madrid), e sembra voler risagomare ancor più esattamente quel modo, quel mondo. C’è tanto cinema classico, da Buster Keaton a Lettera da una sconosciuta. Ci sono scale che portano a stanze segrete come in Vertigine di Preminger. Vestiti eleganti e lettere misteriose per davvero. Poliziotti impiccioni e travestimenti.

Ma, al cuore, questo film rimane un’indagine sulla fine, o su un nuovo inizio. Il centro di The Room Next Door resta l’amicizia tra due donne come raramente si è vista sullo schermo ultimamente. Non la sisterhood alla moda corrente: del resto, un paio di battute lasciano intendere che tante istanze di oggi, spesso solo di superficie, a Pedro non piacciono, o quantomeno non interessano; ma la relazione piena, rotonda, adulta fra due donne, e tutto quello che resta e che cambia.

Tilda Swinton e Julianne Moore sono due giganti (ma dai), soprattutto nel lasciarsi spazio a vicenda, nell’ascoltarsi, nel non divorarsi facendo a gara di gigionismi (entrambe sono, anzi, molto “tenute”). Non è, per intenderci, un “film di donne” nello stile dei melodrammi alla Eva contro Eva rieditati in chiave camp anche recente (da Diario di uno scandalo a May December i primi che mi vengono in mente).

E, nel suo umanesimo anche ambientalista, politico e morale, il dolorosissimo The Room Next Door riesce a restare un film pieno di luce. Quella di Hopper, e dei colori sempre accesi di Pedro, e della neve che, quando cade in questo film, è sempre rosa. E quello di una giacca gialla e di un rossetto rosso, per stendersi al sole ad aspettare.

Mattia Carzaniga, Rolling Stone

03 gennaio 2025

Vermiglio di Maura Delpero è un incanto

Vermiglio è un film dell’incanto, anche quando veicola esattamente l’opposto. È forse questo l’aspetto più sorprendente ed affascinante del secondo, notevole lungometraggio della trentina Maura Delpero, fresca vincitrice del Leone d’argento – Gran premio della giuria all’ultima Mostra del cinema di Venezia, il secondo premio per importanza nella gerarchia del palmarès. [...]

Film sul confine e dunque sul crinale. Sempre. Tra pace e guerra, quiete e tempesta, angoscia e serenità, inconscio e presa di coscienza, valli e vette, realtà e onirismo. Al centro c’è una famiglia dominata da Cesare, maestro di scuola, figura fondamentale della comunità e padre di una figlia e un figlio grandi, di due figlie e un figlio piccoli, di un neonato e due piccoli che non ce l’hanno fatta, Flavio e Giovanni. Cesare impera, austero, severo, ma non tirannico o violento, e tuttavia la regista è di una finezza micidiale nel farci cogliere per intero, senza alcun manicheismo, la dinamica dei meccanismi psicologici e sociali che si esprimono in primo luogo in famiglia, i quali – come in un orologio dal meccanismo perfetto – creano una condizione di prigionia sistematica, fisica e psicologica, per le donne, che non lascia praticamente spazio alla loro volontà.

Si sussurra tanto, si parla molto pacatamente, non si urla praticamente mai e Delpero, tra i vari miracoli che compie nel film, riesce a essere cruda sulla condizione della donna, senza togliere nulla alla delicatezza, a una dolcezza sommessa, che tuttavia non è mai sottomessa. E riesce, appunto, a non infrangere il fragile cristallo dell’incanto, che in tutta evidenza ha creato con grande cura e fatica, e che resta intatto fino alla fine, anche quando tristi e crude verità emergono sconvolgendo le vite, anche quando le piccole grandi guerre del quotidiano che sottotraccia si agitano sempre più deflagrano come una granata, se non come un colpo di cannone, in quell’ambiente innevato e raggelato.

Con modalità un po’ buzzatiana, il film mette la guerra fuori campo per meglio metterla in campo. Nel senso che il nemico che incombe sempre come terribile minaccia ma non arriva mai del Deserto dei Tartari, chiaramente un’entità astratta e metafisica, è un concetto che si presta a molte varianti. Un’altra recente è quella che Roberto Minervini ha messo in scena nel suo ultimo film, I dannati, una delle sorprese dell’ultimo Cannes: ambientato durante la guerra di secessione americana, il nemico resta sempre invisibile, anche quando affiora tra gli alberi con uno o più spari, per poi scomparire, come un’entità imprendibile. E incomprensibile. [...]

In quest’opera di complessa ricostruzione storico-antropologica, che Delpero ha scritto e diretto, non sorprende quindi la scelta di dialoghi in dialetto, anche per sottolineare che in Trentino o in Sicilia l’italiano era una magnifica lingua straniera. Quella che Cesare insegna a grandi e piccoli. Come la musica, altra sua grande passione. Personaggio articolato, contraddittorio, certamente denso grazie a uno straordinario Tommaso Ragno, anche se qui tutti e tutte sono di eccezionale bravura, consacrando così Delpero come grande direttrice di interpreti.

Francesco Boille, Internazionale

23 dicembre 2024

Fiore mio: Cognetti passa dietro la macchina da presa per raccontare il potente rapporto tra lui e la sua montagna

Autore dell’acclamato romanzo divenuto un film di altrettanto successo, Le otto montagne , Paolo Cognetti è passato dietro la macchina da presa costruendosi un documentario su misura per raccontare il potente rapporto tra lui e la sua montagna. Luoghi dell’anima per eccellenza le alte vette alpine, in particolare il Monte Rosa, fanno da sfondo a un percorso interiore fatto di silenzi e camminate interrotti da incontri ordinari ma che di ordinario hanno ben poco. Sono infatti momenti di confronto con persone che dalla montagna hanno tratto insegnamenti di vita al limite del filosofico. [...]

Cognetti regista si interroga sul senso della vita mediata attraverso i misteri mai del tutto sondabili dell’universo intorno a noi, che resta misterioso. Argomento che l’autore aveva già esplorato nel documentario di Dario Acocella Sogni di grande Nord, nel quale si perdeva nei più remoti spazi americani seguendo le orme degli scrittori che hanno cantato i freddi scenari dell’Alaska e le terre ghiacciate. Fiore mio lo riporta in Italia, ma restano simili il profondo desiderio di esortare l’uomo a vivere in armonia con la natura e la predisposizione a un certo magistero applicato all’esistenza. Va da sé che gli scenari siano mozzafiato e regalino la sensazione di essere accanto a chi tra le vette vive o a chi ne calpesta i sentieri.

Angela Prudenzi, Cinematografo

20 dicembre 2024

Vent'anni di resistenza al regime da parte di una coraggiosa donna: Leggere Lolita a Teheran

“Tu lascerai l’Iran, ma l’Iran non lascerà mai te”. Una frase simbolo, diventata un manifesto per tanti lettori che hanno reso il romanzo Leggere Lolita a Teheran un enorme successo, sia fra i lettori appassionati di tutto il mondo, molti anche in Italia, che fra la diaspora persiana, costretta a vivere in molti casi il proprio paese come un ricordo. Un momento chiave di una storia che racconta vent’anni di vita a Teheran, a partire dai giorni successivi alla rivoluzione khomeinista del 1979, quando una donna, Azar Nafisi, protagonista e autrice del suo libro autobiografico, dopo gli studi negli Stati Uniti torna in Iran per insegnare letteratura angloamericana all’università. Come ricorda il sottotitolo del romanzo nell’originale inglese, “a memoir in books”, sono delle vere memorie attraverso i libri, quelli da lei adorati, il cui amore provò a trasmettere ai suoi studenti, per lo più donne, proprio mentre il regime si irrigidiva con violenza, portando a una repressione delle più elementari libertà, soprattutto per le donne.

Ci troviamo all’inizio di fronte a un momento di gioiosa condivisione, nei primi mesi di entusiasmo e nonostante qualche isolato schiamazzo di qualche maschio a lezione in preda alla catechesi islamica. Una storia d’amore per le tante vite che si possono vivere attraverso i libri, per quello che Nafisi rivendica nel romanzo come un “diritto all’immaginazione”, mentre il paese si ingrigiva dietro all’oltranzismo dogmatico, al velo presto obbligatorio e a nuove generazioni che negli anni cresceranno senza alcun ricordo di un mondo diverso e libero. I libri, come l’energia sociale e culturale dell’antica Persia, sbiadiscono nei ricordi di chi meno giovane ricorda le librerie di libri stranieri, quegli oggetti del demonio americano verso cui il regime educa all’odio giorno dopo giorno.

Come Il grande Gatsby e Orgoglio e pregiudizio, o I romanzi di Henry James che Azar si scambia più o meno di nascosto in un caffè - soli, senza essere sposati, quale scandalo - con un suo amico intellettuale più anziano, eclissato ormai dall’esternazione pubblica e dalla condivisione della sua cultura, rifugiato fra le righe di libri impolverati. Quello che Azar vuole evitare all’inizio, rispondendo con l’insegnamento alle strade e ai campus inondati di violenza, portata poi al fronte della sanguinosa guerra con l’Iraq di Saddam Hussein. Lo fa con metodi originali e facendosi beffe dei controlli barbuti, aggirandoli almeno inizialmente e arrivando a organizzare processi alla Daisy Miller di Henry James o a Gatsby.

Il dolore serpeggia nascosto in Leggere Lolita a Teheran, sublimato nelle eroine e nei personaggi celebri della letteratura, fino a quando Azar viene espulsa perché si rifiuta di indossare il velo. A quel punto, per anni, riunisce nel suo appartamento, ogni giovedì mattina, alcune delle sue studentesse più appassionate per leggere insieme dei classici dell’odiato occidente.

Emerge uno sguardo toccante su un popolo vessato da decenni di un soffocante regime, incapace però di sopirne la straordinaria cultura e l’anima ribelle. Se il libro ha avuto un impatto nel 2003, oggi lo ha forse ancora di più per le speranze continuamente tradite di un vero cambiamento, e per le repressioni ulteriori di questi ultimi venti anni, con le donne da sempre schierate in prima linea con un coraggio straordinario.

Rimane forte la potenza di questa storia di amore per la letteratura e i libri, primaria necessità di ogni società, incarnata da Azar Nafisi e dalla sua ricerca di comunicazione profonda fra civiltà ormai sempre più vicine, se non nelle teste malate di alcuni governanti, ma soprattutto nella grandezza della magnifica Golshifteh Farahani, insieme a due sempre più emergenti sodali che nobilitano l’Iran al cinema negli ultimi anni come Zar Amir e Mina Kavani.

Mauro Donzelli, Comingsoon

19 dicembre 2024

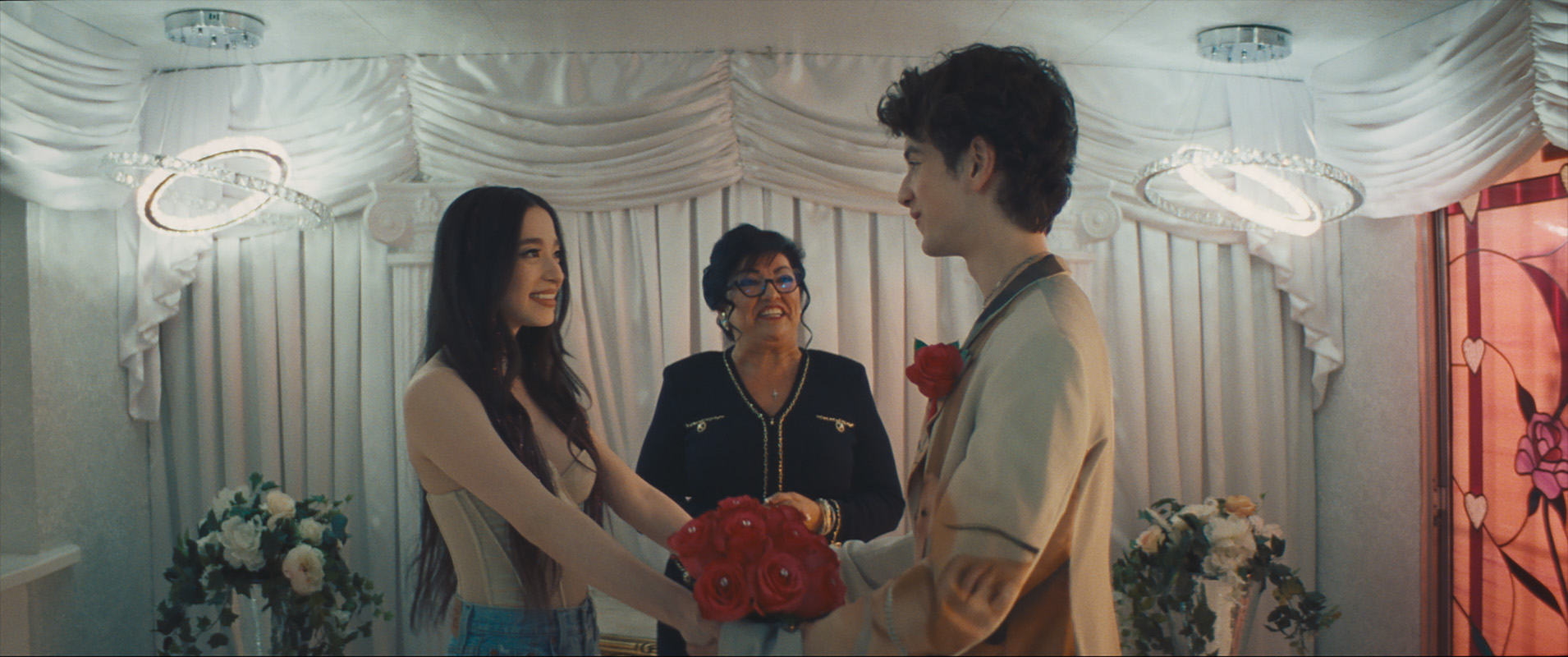

Viva ‘Anora’ e viva Sean Baker, che non sbaglia un film

“Vorrei andare a vedere il castello di Cenerentola”, sospira Anora-che-si-fa-chiamare-Ani. Stripper pendolare sulla tratta New Jersey-Manhattan, brillantini sui capelli e nails stuccatissime, si fa infilare i dollari nel tanga dai clienti del night club dove lavora, money money money, always sunny, in the rich man’s world. E a un certo punto il riccone arriva davvero, caruccio, drogatello e simpatico, e per giunta figlio di un oligarca russo. Brillocco, nozze a Las Vegas, allora è possibile. Ma qui non è Hollywood, direbbe qualcuno. Non è Cenerentola, e nemmeno Pretty Woman. Questo è un film di Sean Baker, ed è più bello così. [...]

Questo è un film di Sean Baker, dicevo, e nei film di Sean Baker si ride moltissimo, anche se raccontano sempre di un’America marginale, mortificata, massacrata. Si ride moltissimo pure in Anora (nelle sale dal 7 novembre), che è il film dell’anno perché sì, e perché nessuno mette in scena le relazioni come lui, e perché nessuno gira certe sequenze come lui, come in un matrimonio (im)possibile tra John Cassavetes e John Landis, ma con una cifra che ormai è totalmente riconoscibile come sua; e soprattutto perché nessuno come lui riesce a usare la commedia per fare il più lucido dei discorsi sull’America tradita dal capitalismo, dalla politica, da sé stessa.

Palma d’oro all’ultimo Festival di Cannes per volere della giuria presieduta da Greta Gerwig, Anora è la consacrazione mainstream di uno dei più ortodossi fra gli autori americani, ma sempre spiritosamente, senza mai comizi militanti, solo con i film, le storie, i personaggi che – anche qui senza proclami – hanno fotografato o anticipato la fluidità, i neo-femminismi, la crisi tragicomica del maschio. Baker è un innovatore (il magnifico Tangerine girato con l’iPhone), uno scrittore e un regista libero, capace di creare nuove regole ogni volta fottendosene, delle regole. Diciamo sempre che il cinema è morto, poi accadono queste cose – questi film, questi autori – e ci passa la nostalgia. [...]

Se ne fotte delle regole, Sean Baker, e lo si vede sempre anche dalla scelta degli attori. Anora è il film con il miglior cast di quest’anno o forse da molti anni a questa parte, e sono attori che non avete mai sentito nominare. Li dico tutti o quasi, perché meriterebbero tutti i premi del mondo ciascuno: la radiosa protagonista Mikey Madison, e Mark Eydelshteyn, Yura Borisov (era nello Scompartimento n. 6), Karren Karagulian, Vache Tovmasyan, Aleksei Serebryakov, Darya Ekamasova. La prima è una instant star, sarà candidata all’Oscar e forse lo vincerà, e avrà il suo Cinderella moment perché a volte gli happy ending esistono anche là dove non sembra possibile.

Quanto al finale di Anora, chissà se è un happy ending, forse non è nemmeno importante. Di certo è il miglior finale dell’anno o forse da molti anni a questa parte, struggente, attento, ispirato, doloroso, importante, dalla parte delle ragazze ma per davvero, e sempre gioioso o almeno ci si prova, come nella vita, come in un film di Sean Baker.

Mattia Carzaniga, Rolling Stone

17 dicembre 2024

La quotidianità di un personaggio comune alle prese con l'imprevedibilità della vita: Tofu in Japan

Il nuovo film di Mihara Mitsuhiro, fresco vincitore del premio del pubblico all’ultimo Far East Film Festival e nelle sale italiane con Academy Two, si pone in quella lista di opere che cercano di scandagliare l’animo umano attraverso storie tali da scaldare il cuore. Vite vissute a pieno ritmo e senza privarsi dei piaceri più puri.

Nel recente passato abbiamo avuto un altro lungometraggio di simile natura, ovvero sia il bellissimo Perfect Days di Wim Wenders. Tuttavia seppur in Tofu in Japan – La ricetta segreta del signor Takano le analogie si sprechino, quest’ultimo rivela quasi un lato b del medesimo canovaccio, uno stile di vita che ha avuto già il proprio cambiamento e con difficoltà sembra accettarne le conseguenze.

Un personaggio taciturno, ma dal cuore d’oro, che è pronto a nuove sfide personali e lavorative, senza mai rimpiangere chi o cosa sarebbe potuto essere.

In questo ruolo è superlativoTaksuya Fuji, noto soprattutto per essere stato “l’uomo” nel capolavoro del maestro Nagisa Ōshima, Ecco l’impero dei sensi, nell’interpretare l’attempato preparatore di tofu, donando con il passare dei minuti un’emotività sempre più particolare.

In Tofu in Japan – La ricetta segreta del signor Takano è facile affezionarsi al protagonista della vicenda. Ciò che altrove potrebbe sembrare un pigro tentativo di ancorarsi ad una realtà plausibile, qui diventa un punto a favore del lungometraggio; non solo per il grande lato umano, ma specialmente per una connessione stretta con lo spettatore. D’altronde, il regista sta mettendo in scena piccoli momenti della vita di un uomo comune nella propria quotidianità.

L’ultimo lavoro di Mitsuhiro (Village Photobook, Shiawase no kaori) funziona proprio perché è un film romantico e apparentemente semplice, ma non per questo sdolcinato o preda di un cinema chiuso in compartimenti stagni. Da lodare anche la narrazione di un Giappone che cerca di liberarsi dagli odiosi luoghi comuni.

Carlo Capalbo, Madmass

10 dicembre 2024

Non dirmi che hai paura: la storia vera di Samia Yusuf Omar in un film dalle forti motivazioni

Forse ricordate anche voi questa ragazza, con la fascetta di spugna bianca in fronte, regalatale dal padre, che ha corso i 200 metri alle Olimpiadi di Pechino 2008. Il suo tempo, 32"16, record personale, è stato l'ultimo di tutte le batterie. Ma non è questa la cosa importante: ciò che conta davvero è cosa ha dovuto fare Samia per arrivare lì.

Ecco, il film di Yasemin Şamdereli racconta proprio questo: tutta la via di Samia prima di correre su quella pista rossa. Allenarsi non è stato facile in quanto somala e donna. Ma la parte più difficile, paradossalmente, è arrivata dopo essere stata alle Olimpiadi: avendo corso senza velo, si è messa contro molti connazionali. E, per continuare a inseguire il suo sogno e quindi partecipare ai Giochi Olimpici di Londra 2012, ha fatto una scelta radicale: scappare in Europa. Purtroppo, come successo a molte persone prima e dopo di lei, il suo sogno è stato interrotto bruscamente: Samia è morta 2 aprile 2012 nel Mar Mediterraneo, insieme ad altri migranti che cercavano di arrivare a Lampedusa.[...]

Lo stesso percorso che ha mostrato anche Matteo Garrone in Io capitano, ma che si è concluso in modo molto diverso. Una cosa che il film di Garrone e questo di Şamdereli hanno in comune è il cercare di dare dignità ai sogni dei loro protagonisti. Ormai quando sentiamo di persone morte in mare, nella grande maggioranza dei casi, per noi sono solo numeri. Non riconosciamo questi morti come esseri umani. Meno che mai come esseri umani con dei sogni. Eppure anche loro certamente li hanno avuti e se hanno rischiato la vita è stato proprio per cercare di avere un futuro migliore. Perché però i sogni fatti in un lato del mondo valgono di più rispetto a quelli delle persone che vivono da un'altra parte? [...]

Storie come quella di Samia devono essere raccontate: non soltanto perché era una ragazza con un sogno. Ma, come ribadisce con forza Deka Mohamed Osman, perché era una ragazza che non si è arresa. Nonostante avesse tanti motivi per farlo.

Valentina Ariete, Movieplayer

06 dicembre 2024

In volo col carbone!

Festa di tesseramento 2025

Sabato 14 dicembre a partire dalle 17.00

Programma

ore 17.00 - check-in associativo

ore 17.30 - L'AEREO PIU' PAZZO DEL MONDO di Zucker, Abrahams, Zucker

ore 19.30 - a bordo con gusto

ore 20.30 - disaster quiz

ore 21.15 - L'AEREO PIU' PAZZO DEL MONDO di Zucker, Abrahams, Zucker v.o. sott. it.

ore 23.00 - atterraggio in dolcezza

Dress code: è gradito il giubbotto di salvataggio; i trolley devono essere riposti sotto alle poltrone

Ingresso riservato alle socie e ai soci del cinema del carbone

Tessera 2025: socio ordinario 10 euro, sostenitore 20 euro (e più), under 26 gratuita

26 novembre 2024

Piccole cose come queste

Un cielo plumbeo. Le strade fredde. Una chiesa col campanile. Nella splendida fotografia di un piccolo centro irlandese si apre Small Things Like These di Tim Mielants, protagonista Cillian Murphy, il film che ha inaugurato la Berlinale 74 come primo titolo in concorso e arriva in sala dal 28 novembre 2024. Quadri fissi, sintetici, istantanee di un microcosmo. La storia è tratta dal romanzo capolavoro Piccole cose da nulla di Claire Keegan. [...]

Al contrario dell’altro film sul tema, Magdalene di Peter Mullan che fu Leone d’oro a Venezia 2002, qui il fulcro non è politico ma del tutto umano. Il racconto segue infatti la presa di coscienza di Bill, che da quell’immagine primaria – la ragazza che urla – torna indietro in flashback a quando lui stesso era bambino, aprendo un’altalena tra passato e presente, e prova a realizzare ciò che gli è realmente capitato, dunque chi è oggi. Il coperchio meteorologico si fa correlativo oggettivo della storia, come la cappa opprimente che rinchiude le ragazze nel silenzio collettivo. Il film inizia in un kitchen sink drama, cioè ricorda il docudrama britannico anni Sessanta, che veniva detto “dramma del lavello”: personaggi mediamente umili e proletari che affrontano le loro vite mentre servono la cena e lavano i piatti. Così la famiglia di Bill che, mentre si appresta alle festività, viene funestata dalla graduale epifania dell’uomo: il ricordo fa rima col presente finché Bill, durante un’altra consegna, incontra una ragazza tremante nel cortile e la accompagna dentro, facendo ingresso nel convento, violando lo spazio proibito. Per la prima volta “vede”, ossia intravede alcuni dettagli che si vorrebbero occulti. Di conseguenza nasce il problema: fare qualcosa o tacere su queste piccole cose da nulla? Il mondo intorno lo scoraggia, per prima la moglie, d’altronde è una famiglia cattolica e siamo pur sempre a Natale… E poi è troppo potente la chiesa per permettersi davvero di andare contro. Ma il potere, secondo Bill, è solo il potere che gli diamo. [...]

Il regista Tim Mielants, che viene soprattutto dalla serialità (Legion, Tales from the Loop), gira con piglio dolente e sfodera una maniacale cura dei dettagli. [...] Complice del risultato è la prova di Cillian Murphy, irlandese di Cork, in grado di reggere con l’accento “giusto” la complessa drammaturgia.

Emanuele Di Nicola, Nocturno

19 novembre 2024

Do Not Expect Too Much From the End of the World: una grande riflessione sul mondo di oggi

Do Not Expect Too Much From the End of the World di Radu Jude è un vero e proprio gioiello semplicemente imperdibile per ogni cinefilo che si rispetti; il regista rumeno – già vincitore dell’Orso d’oro al Festival di Berlino nel 2021 con Sesso sfortunato o follie porno – è oggi uno dei nomi più significativi del cinema europeo contemporaneo.

Protagonista è Angela, una ragazza che attraversa Bucarest in auto per filmare il casting di un video commissionato da una multinazionale relativo al tema della sicurezza sul lavoro. Oberata di impegni e sottopagata, gira anche moltissimi video per i suoi profili social, utilizzando un filtro che la trasforma in un alter ego carico di rabbia e portatore di messaggi estremamente populisti.

Diviso in due parti (separate da un intermezzo di croci simboleggianti diverse vittime di incidenti automobilistici), Do Not Expect Too Much From the End of the World alterna nella sua prima sezione la storia di Angela, rappresentata da un bianco e nero sporco e di estremo realismo, con le immagini di un film realizzato nel 1982, dal titolo Angela merge mai departe, valorizzato da colori sgargianti e dalla pellicola in 35mm.

Attraverso una struttura simile a quella del suo lungometraggio precedente, Jude dà vita a uno spietato spaccato sulla società contemporanea, mettendo a confronto la Romania di oggi con quella ai tempi della dittatura di Ceaușescu. Il mondo di oggi è rappresentato in maniera quasi fantascientifica, attraverso un’estetica e una sperimentazione formale fortemente originali, con la finalità costante di rappresentare però la realtà: l’universo mediatico è mostrato come un luogo di ipocrisia e menzogne, caratterizzato da un bombardamento audiovisivo talmente aggressivo da trasformarsi in una simbolica Apocalisse dove a sopravvivere rimangono soltanto le immagini.

Si mescolano riferimenti alti (come Jean-Luc Godard) e bassi in questo lungometraggio tanto sarcastico quanto profondo, capace di regalare una delle esperienze audiovisive più intense dell’intera stagione. Barocco, esasperato e sovrabbondante: Do Not Expect Too Much From the End of the World è uno di quei film che non ci lasciano al termine dei titoli di coda.

Andrea Chimento, Il sole 24 ore