18 febbraio 2025

L'erede: un ambiguo e provocatorio trattato sulle eredità familiari

Una sfilata di moda ripresa dall’alto col pubblico disposto a spirale mentre sfilano in passerella abiti e modelle. Inizia così L’erede, il nuovo film di Xavier Legrand (l’autore del durissimo L’affido, il suo film d’esordio vincitore di due premi alla Mostra del Cinema di Venezia 2017 e di due César) e l’idea del vortice, verso il quale qualcuno verrà catapultato, è subito manifesta.

Per Ellias Barnès (Marc-André Grondin), trentenne stilista parigino nato in Québec, è arrivata l’ora della consacrazione internazionale. Applausi e copertine, fascino e atteggiamenti dispotici per quell’uomo fuggito dal Canada e da un padre che non ha mai capito e mai più rivisto da 20 anni. Vita programmata, segretarie tuttofare ai suoi ordini e il Volo di Icaro di Matisse ad ispirare il prossimo servizio fotografico. Il cambio di rotta arriva proprio sul più bello, con la polizia che si presenta annunciando la morte di quel vecchio genitore. C’è da organizzare e presenziare al funerale e mentre la madre si è rifatta una vita a Miami con lo zio (ogni riferimento shakeaspeariano non è puramente casuale), ecco Ellias tornare a Montréal per quella che crede sia una tappa di passaggio obbligata e indolore. Non sarà così perché tra vicine di casa premurose e amici canadesi del padre dal fare sospetto, quello stilista che soffre di attacchi di panico e ha cancellato il passato, si troverà costretto ad affrontare una situazione da non rivelare (ricordate Parasite?) e che lo metterà di fronte ad un terribile segreto.

Thriller d’autore claustrofobico e spiazzante che esplora le pulsioni più nascoste dell’animo umano, L’erede- sceneggiato dallo stesso Legrand in collaborazione con Dominick Parenteau-Lebeuf a partire dal romanzo L’ascendent di Alexandre Postel- aggiorna la lezione di Hitchcock strizzando l’occhio a Chabrol e alla tragedia classica. Col risultato d’inchiodare lo spettatore alla poltrona tra dettagli rivelatori e comportamenti ambigui, atteggiamenti controversi, sottotesti carichi di significato e un colpo di scena finale che scatena il dibattito.

Claudio Fontanini, CineSpettacolo

11 febbraio 2025

Cosa si nasconde dietro un’opera d’arte? L'uomo di argilla di Anaïs Tellenne

Artista, opera e soggetto. È tutta una questione di sguardi. Ma cosa resta dello sguardo dell’artista che si è posato sul soggetto? Cosa si nasconde dietro un’opera d’arte? Sono queste le domande che si pone Anaïs Tellenne, al suo primo lungometraggio da regista. L’homme d’argile racconta la storia di Raphaël (Raphaël Thiéry), un uomo con un occhio solo e dalla statura imponente che lavora come custode di una maestosa villa disabitata. Prossimo ai sessant’anni, vive con la madre in una piccola casa nei pressi della villa. Le sue giornate scorrono tranquille tra la caccia alle talpe, la pratica con la cornamusa e le occasionali scappatelle con la postina. Durante una notte tempestosa si presenta inaspettatamente l’affascinante Garance (Emmanuelle Devos), l’erede della tenuta, nonché artista concettuale parigina.

Negli ultimi anni abbiamo imparato a conoscere la fisicità eccezionale e lo sguardo di ghiaccio di Raphaël Thiéry in Le vele scarlatte di Pietro Marcello e in Povere creature! di Yorgos Lanthimos. Un viso marcato nelle sue imperfezioni che può trasmettere tanto; malinconia, durezza, tenerezza. La regista sfrutta a pieno le doti naturali del protagonista per trascinarci nel suo immaginario prima umile e semplice, poi più complesso e stratificato. Raphaël non aveva mai conosciuto l’amore, forse non si era neanche mai posto il problema. L’arrivo di Garance squarcia l’equilibrio che si era creato permettendogli di affacciarsi sul mondo e osservarlo con uno sguardo nuovo, anche se incompleto. Garance riesce a vedere aldilà della superficie, scorge la sensibilità che si nasconde in quell’occhio umido e in quel corpo granitico, o meglio, argilloso. Se tutti gli altri abitanti del paese lo vedono come un golem, lei ci vede un “paesaggio”, anche se in tutta onestà la madre non riuscirebbe a vederlo su una cartolina. L’artista sente il bisogno di proiettare queste sensazioni su una statua di argilla che diventa ben presto oggetto feticcio/transazionale e rappresentazione fisica del loro legame.

Il rapporto tra musa e artista può essere davvero potente, soprattutto se, come in questo caso, lo sguardo si proietta dall’alto in basso in maniera totalmente disuguale. Nonostante la profonda sensibilità artistica di Garance, si tratta di due individui di estrazione socioculturale completamente diversa. Una distanza difficile da colmare. Il quesito che si pone la regista è lo stesso che ci si potrebbe porre quando si parla di cinema documentario o cinema del reale. Che effetto ha lo sguardo dell’autore sul soggetto ripreso? Cosa resta di questa dinamica di potere univoca soggetto/oggetto?

La regista gestisce in maniera impeccabile le fasi di innamoramento di Raphaël alternando campi medi e primi piani del suo corpo in trasformazione. L’homme d’argile colpisce ed emoziona nei momenti in cui il protagonista si mette realmente a nudo e si apre utilizzando la musica come mezzo di espressione. Capita raramente di osservare il percorso di un personaggio così complesso raccontato in maniera così toccante, senza dover fare uso di assurdi stratagemmi narrativi o improbabili svolte inaspettate. Si tratta di un film piccolo ma molto significativo, una scoperta piacevole e inaspettata.

Federico Rizzo, SentieriSelvaggi

11 febbraio 2025

Una viaggiatrice a Seoul: un po’ diario di viaggio, un po’ commedia surreale e un po’ storia di fantasmi

Come i precedenti In Another Country e La caméra de Claire, anche Una viaggiatrice a Seoul (a Berlino 2024 ha vinto l’Orso d’Argento, il quarto in carriera per Hong) consacra il connubio tra attrice e regista come tra i più interessanti nell’esplorare il rapporto tra motion ed emotion, movimento ed emozioni, nei termini di una corrispondenza che elegge le immagini a lingua franca con la quale comprendersi al di là delle parole.

Insegnante francese piombata a Seoul, Iris (cioè Huppert o viceversa) è misurata ed enigmatica: come una novella Alice (nella città), sa che per ritrovare se stessi non si può che viaggiare in terra straniera e si imbatte in una serie di incontri casuali che mettono in discussione la sua vita.

Questo percorso personale, sospeso tra diario di viaggio e commedia surreale, viene esaltato da una regia essenziale (poche scene, inquadrature fisse, movimenti minimi, fiducia nel digitale) che contempla la sua protagonista tenendola nascosta in piena vista. Come Huppert sfugge allo sguardo altrui come un fantasma, tiene le distanze dall’intimità, gioca con le aspettative altrui, così Hong ne sa evocare una dimensione quasi ectoplasmatica, eludendo le certezze quanto l’urgenza di offrire le risposte più semplicistiche (Iris esiste? Quel che vediamo è reale?).

Ennesima variazione del tipico minimalismo di un autore abituato a sottigliezze impercettibili, Una viaggiatrice a Seoul (A Traveler’s Needs, i bisogni del viaggiatore, nel titolo internazionale, più acuto e preciso) si prende i suoi tempi, trova la nitidezza di un racconto stratificato, illumina le cose della vita con la serenità di chi sa che c’è qualcosa oltre la superficie.

04 febbraio 2025

Conclave è un appassionante thriller morale

Il drammaturgo e sceneggiatore Peter Straughan non è nuovo al thriller. E neanche all’ambientazione ecclesiastica (suo il copione di Il debito, The Debt, di John Madden, 2010). Qui, nell’adattare il romanzo di Robert Harris, viene chiamato a unire entrambi questi elementi. Il risultato è un thriller del tutto particolare, che smoglia quasi più ai film di spionaggio degli anni della Guerra Fredda (sempre sua, del resto, la penna di La talpa, Tinker Tailor Soldier Spy, di Tomas Alfredson, 2011). Solo che qui gli avversari, i diversi gruppi, fanno tutti parte dello stesso establishment: ovvero la Curia romana e, nella fattispecie, il cardinalato. Sono i cardinali, infatti, provenienti da vari Paesi del mondo, a essere preposti all’elezione del nuovo papa dopo la morte o la rinuncia di quello in carica. Quest’assemblea, che può protrarsi anche per diversi giorni (se non ancora periodi ancora più lunghi), è detta appunto conclave: una pratica che risale a circa 900 anni fa. Cum clave, sottochiave: i cardinali, coordinati dal decano, di giorno si rinchiudono nella Cappella Sistina e la notte alloggiano nella vicina Domus Sanctae Marthae.

Nel film, il cardinale decano Lawrence (Ralph Fiennes) si trova a dirigere il conclave obtorto collo: la delega è giunta da parte del pontefice defunto, da lui molto amato, e non ha potuto rifiutare. E tuttavia è un uomo stanco e in crisi, la sua mente è piena di dubbi, vorrebbe lasciare l’ambiente della Curia per ritirarsi in un monastero. Più volte nel corso del film viene ribadito che la fede è alimentata dal dubbio. Le certezze assolute sono nefaste perché aprono le porte all’arroganza e al fanatismo. I dubbi invece rendono ancor più necessaria e costante la preghiera, mantengono umili. Conclave è un thriller morale. L’intrigo rappresentato è volto non tanto a scovare colpevoli (e cadaveri), come avviene ne Il nome della rosa di Jean-Jacques Annaud, bensì nello smascherare l’ipocrisia e la vanagloria di alcuni dei candidati al ruolo di nuovo papa, fra cui vi è lo stesso Lawrence. Il reazionario Tedesco (Sergio Castellitto), l’ambiguo Tremblay (John Lithgow), Adeyemi (Lucian Msamati), dal passato oscuro, e l’ultima aggiunta, il cardinale Benitez (Carlos Diehz), fresco di nomina, che ha vissuto in posti di guerra, sempre vicino alla gente che soffre. Ma Lawrence non ha dubbi sul personaggio che, personalmente, vuole sostenere: si tratta del cardinal Bellini (Stanley Tucci), uomo in apparenza probo e restio ai giochi di potere. Giochi di potere che però finiscono per coinvolgere tutti, anche gli elementi più impensabili. Il potere corrompe, l’ambizione divora. Coloro che pensano di essere i più degni sono di fatto i più indegni, e viceversa. Il regista Edward Berger cartografa gli interni del Vaticano (ricostruiti a Cinecittà, compresa la cappella più famosa del globo) come i prolungamenti contorti e oscuri dell’animo umano di coloro che dovrebbero, in teoria, servire Dio e la Chiesa, ma molto spesso finiscono per servire innanzitutto se stessi. La prospettiva del film è dunque laica, se vogliamo agnostica, ma non anticlericale. La focalizzazione interna passa attraverso gli occhi tormentati di Lawrence/Fiennes, stanco di cercare la purezza, o meglio, stanco di non riuscire a trovarla, non in quell’ambiente, dove arriva a sospettare persino delle persone che giudica più nobili, meno corrotte. Fino a dubitare persino di se stesso, quando gli viene suggerita la possibilità che la sua estrema riluttanza all’idea di diventare il prossimo pontefice sia in realtà essa stessa un atto di superbia, mascherata da umiltà.

Conclave è un film appassionante, venato di una sottile ironia e sprazzi di grottesco, con qualche concessione al distopico così in voga e oramai transgenere, nonché a questioni urgenti del contemporaneo come il femminismo (godibile la reprimenda pronunciata al cospetto dei prelati dall’umile suora interpretata da Isabella Rossellini). Un grande Ralph Fiennes come il suo personaggio, il cardinale decano Lawrence, guida un “conclave” di interpreti tutti all’altezza.

Vittorio Renzi, Quinlan

21 gennaio 2025

Il mio giardino persiano: il film più amato alla Berlinale 2024

Il mio giardino persiano (My Favourite Cake il titolo internazionale) della coppia registica iraniana formata da Maryam Moghaddam e Behtash Sanaeeha è stato probabilmente il film più amato dalla critica e dal pubblico del Concorso della Berlinale 2024. Spiacevolmente, com’era successo l’anno scorso con Past Lives di Celine Song, la giuria ufficiale lo ha del tutto ignorato, preferendo aderire ad un’impostazione fortemente piegata alle logiche della politica dell’Autore. Purtroppo, My Favourite Cake non si allinea su tale canone, giacché Moghaddam e Sanaeeha adottano un approccio a favore del racconto e dei personaggi, nonché consciamente (e sorprendentemente) mirato alla riflessione socio-politica, piuttosto che alla glorificazione e all’imposizione di uno “sguardo” registico che dà forma e richiama a se stesso il portato dell’oggetto filmico. Tale modestia è però anche la ragione della riuscita di My Favourite Cake, della sua adorabile, quasi zuccherosa, affabilità, ma anche del suo doloroso retrogusto.

La protagonista del film è Mahin, una vedova settantenne interpretata con irresistibile verve e umanità da Lily Farhadpour. La donna vive sola da decenni in un bell’appartamento di Teheran, dedicandosi alla cucina e alle sue piante, visitando il mercato per fare le spese, sentendo la figlia immigrata all’estero tramite FaceTime e accogliendo le riunioni di un gruppo di affiatate amiche attorno al suo tavolo. Invitandoci ad una di queste irriverenti congreghe, i registi ci permettono di tastare il polso di un’intimità taciuta e rivelatrice: anche queste donne sole iraniane (significativamente ritratte in interni senza il velo, contravvenendo alle rigide regole della censura cinematografica locale) desiderano la presenza e l’affetto di un compagno.

Ed è proprio questo rinfocolato richiamo del cuore (e della carne…) a condurre Mahin verso il tentativo discreto, imbarazzato e persino impacciato di concedersi un incontro sentimentale che la faccia sentire desiderata e viva… Il fortunato prescelto e ‘disponibile’ è il tassista Faramarz, interpretato da Esmail Mehrabi, anch’egli in una prova estremamente accattivante.

Di qui diventa difficile rivelare di più, perché è essenziale scoprire la stratificazione di My Favourite Cake nel suo sviluppo, assaporandone il crescendo di coinvolgimento e le sue inattese increspature, ironiche e drammatiche. Sarà opportuno però dire di come ai registi sia stata negata la partecipazione alla Berlinale perché questo amabile (e amaro) film intenzionalmente vìola diverse prescrizioni imposte ai cineasti iraniani: si diceva delle scene in interni con le donne che realisticamente non portano il velo, ma ci sono pure una scena in cui Mahin difende una giovane colta in fallo dalla polizia morale per i capelli non coperti dal velo (sequenza da brividi che evoca direttamente il caso di Mahsa Amini) e momenti di inebriamento da alcol e di danza non ritenuti moralmente consoni.

Queste trasgressioni e il blocco che ne conseguono costituiscono un parallelo perfetto (e una conferma) nella vita reale alla toccante parabola cinematografica di Mahin: cercando di forzare i limiti della propria libertà alla ricerca di una felicità anche effimera, non può che scontrarsi con la dura e impietosa prigione di una realtà che tali libertà e felicità osteggia e non tollera.

Paolo Bertolin, Cinematografo

14 gennaio 2025

La stanza accanto di Pedro Almodóvar è il film sulla morte più vitale di sempre

The Room Next Door, Leone d’oro a Venezia 81, è un vitalissimo film sulla morte. Leggevo, e lo sentivo dire anche dopo la proiezione stampa al Lido, che è cupo, qualcuno diceva addirittura senile. A me pare tutto il contrario. Da qualche tempo, Almodóvar ha evidentemente avviato una riflessione – artistica e personale, si vedano i bellissimi dispacci dalla pandemia su El Diario – sulla fine. Sulle separazioni: dalle persone, dalla vita. Su quello che lasciamo indietro, e quello che forse non troviamo davanti. I corti The Human Voice (sempre a Venezia, sempre con Tilda Swinton) e Strange Way of Life. E Madres paralelas. E, prima di tutti, il citato, magnifico Dolor y gloria.

The Room Next Door è la prosecuzione obbligata, precisa, dolorosa e gloriosa su quella strada. È tratto da una storia non sua (il romanzo Attraverso la vita di Sigrid Nunez). È il suo primo lungometraggio girato in inglese, dopo un progetto abortito con Cate Blanchett dall’opera di Lucia Berlin. È un film doloroso, sì, ma mai dolente.

Ingrid (Julianne Moore), scrittrice che non riesce a fare i conti con la sua e nostra mortalità, viene a sapere che Martha (Tilda Swinton), una vecchia amica che non vede più da anni, ha un grave cancro. Va a trovarla in ospedale. Nasce un nuovo patto, tra due donne che amiche erano rimaste pure a distanza, e che si ritrovano ancora più vicine nella maturità, e nelle scelte che essa comporta.

Perché The Room Next Door non è un giallo, ma un po’ sì. È un noir verniciato di melodramma alla maniera anni ’40 che ad Almodóvar piace da sempre moltissimo. Qui anche di più, perché per la prima volta ha girato in America (ma gli interni sono ovviamente a Madrid), e sembra voler risagomare ancor più esattamente quel modo, quel mondo. C’è tanto cinema classico, da Buster Keaton a Lettera da una sconosciuta. Ci sono scale che portano a stanze segrete come in Vertigine di Preminger. Vestiti eleganti e lettere misteriose per davvero. Poliziotti impiccioni e travestimenti.

Ma, al cuore, questo film rimane un’indagine sulla fine, o su un nuovo inizio. Il centro di The Room Next Door resta l’amicizia tra due donne come raramente si è vista sullo schermo ultimamente. Non la sisterhood alla moda corrente: del resto, un paio di battute lasciano intendere che tante istanze di oggi, spesso solo di superficie, a Pedro non piacciono, o quantomeno non interessano; ma la relazione piena, rotonda, adulta fra due donne, e tutto quello che resta e che cambia.

Tilda Swinton e Julianne Moore sono due giganti (ma dai), soprattutto nel lasciarsi spazio a vicenda, nell’ascoltarsi, nel non divorarsi facendo a gara di gigionismi (entrambe sono, anzi, molto “tenute”). Non è, per intenderci, un “film di donne” nello stile dei melodrammi alla Eva contro Eva rieditati in chiave camp anche recente (da Diario di uno scandalo a May December i primi che mi vengono in mente).

E, nel suo umanesimo anche ambientalista, politico e morale, il dolorosissimo The Room Next Door riesce a restare un film pieno di luce. Quella di Hopper, e dei colori sempre accesi di Pedro, e della neve che, quando cade in questo film, è sempre rosa. E quello di una giacca gialla e di un rossetto rosso, per stendersi al sole ad aspettare.

Mattia Carzaniga, Rolling Stone

03 gennaio 2025

Vermiglio di Maura Delpero è un incanto

Vermiglio è un film dell’incanto, anche quando veicola esattamente l’opposto. È forse questo l’aspetto più sorprendente ed affascinante del secondo, notevole lungometraggio della trentina Maura Delpero, fresca vincitrice del Leone d’argento – Gran premio della giuria all’ultima Mostra del cinema di Venezia, il secondo premio per importanza nella gerarchia del palmarès. [...]

Film sul confine e dunque sul crinale. Sempre. Tra pace e guerra, quiete e tempesta, angoscia e serenità, inconscio e presa di coscienza, valli e vette, realtà e onirismo. Al centro c’è una famiglia dominata da Cesare, maestro di scuola, figura fondamentale della comunità e padre di una figlia e un figlio grandi, di due figlie e un figlio piccoli, di un neonato e due piccoli che non ce l’hanno fatta, Flavio e Giovanni. Cesare impera, austero, severo, ma non tirannico o violento, e tuttavia la regista è di una finezza micidiale nel farci cogliere per intero, senza alcun manicheismo, la dinamica dei meccanismi psicologici e sociali che si esprimono in primo luogo in famiglia, i quali – come in un orologio dal meccanismo perfetto – creano una condizione di prigionia sistematica, fisica e psicologica, per le donne, che non lascia praticamente spazio alla loro volontà.

Si sussurra tanto, si parla molto pacatamente, non si urla praticamente mai e Delpero, tra i vari miracoli che compie nel film, riesce a essere cruda sulla condizione della donna, senza togliere nulla alla delicatezza, a una dolcezza sommessa, che tuttavia non è mai sottomessa. E riesce, appunto, a non infrangere il fragile cristallo dell’incanto, che in tutta evidenza ha creato con grande cura e fatica, e che resta intatto fino alla fine, anche quando tristi e crude verità emergono sconvolgendo le vite, anche quando le piccole grandi guerre del quotidiano che sottotraccia si agitano sempre più deflagrano come una granata, se non come un colpo di cannone, in quell’ambiente innevato e raggelato.

Con modalità un po’ buzzatiana, il film mette la guerra fuori campo per meglio metterla in campo. Nel senso che il nemico che incombe sempre come terribile minaccia ma non arriva mai del Deserto dei Tartari, chiaramente un’entità astratta e metafisica, è un concetto che si presta a molte varianti. Un’altra recente è quella che Roberto Minervini ha messo in scena nel suo ultimo film, I dannati, una delle sorprese dell’ultimo Cannes: ambientato durante la guerra di secessione americana, il nemico resta sempre invisibile, anche quando affiora tra gli alberi con uno o più spari, per poi scomparire, come un’entità imprendibile. E incomprensibile. [...]

In quest’opera di complessa ricostruzione storico-antropologica, che Delpero ha scritto e diretto, non sorprende quindi la scelta di dialoghi in dialetto, anche per sottolineare che in Trentino o in Sicilia l’italiano era una magnifica lingua straniera. Quella che Cesare insegna a grandi e piccoli. Come la musica, altra sua grande passione. Personaggio articolato, contraddittorio, certamente denso grazie a uno straordinario Tommaso Ragno, anche se qui tutti e tutte sono di eccezionale bravura, consacrando così Delpero come grande direttrice di interpreti.

Francesco Boille, Internazionale

23 dicembre 2024

Fiore mio: Cognetti passa dietro la macchina da presa per raccontare il potente rapporto tra lui e la sua montagna

Autore dell’acclamato romanzo divenuto un film di altrettanto successo, Le otto montagne , Paolo Cognetti è passato dietro la macchina da presa costruendosi un documentario su misura per raccontare il potente rapporto tra lui e la sua montagna. Luoghi dell’anima per eccellenza le alte vette alpine, in particolare il Monte Rosa, fanno da sfondo a un percorso interiore fatto di silenzi e camminate interrotti da incontri ordinari ma che di ordinario hanno ben poco. Sono infatti momenti di confronto con persone che dalla montagna hanno tratto insegnamenti di vita al limite del filosofico. [...]

Cognetti regista si interroga sul senso della vita mediata attraverso i misteri mai del tutto sondabili dell’universo intorno a noi, che resta misterioso. Argomento che l’autore aveva già esplorato nel documentario di Dario Acocella Sogni di grande Nord, nel quale si perdeva nei più remoti spazi americani seguendo le orme degli scrittori che hanno cantato i freddi scenari dell’Alaska e le terre ghiacciate. Fiore mio lo riporta in Italia, ma restano simili il profondo desiderio di esortare l’uomo a vivere in armonia con la natura e la predisposizione a un certo magistero applicato all’esistenza. Va da sé che gli scenari siano mozzafiato e regalino la sensazione di essere accanto a chi tra le vette vive o a chi ne calpesta i sentieri.

Angela Prudenzi, Cinematografo

20 dicembre 2024

Vent'anni di resistenza al regime da parte di una coraggiosa donna: Leggere Lolita a Teheran

“Tu lascerai l’Iran, ma l’Iran non lascerà mai te”. Una frase simbolo, diventata un manifesto per tanti lettori che hanno reso il romanzo Leggere Lolita a Teheran un enorme successo, sia fra i lettori appassionati di tutto il mondo, molti anche in Italia, che fra la diaspora persiana, costretta a vivere in molti casi il proprio paese come un ricordo. Un momento chiave di una storia che racconta vent’anni di vita a Teheran, a partire dai giorni successivi alla rivoluzione khomeinista del 1979, quando una donna, Azar Nafisi, protagonista e autrice del suo libro autobiografico, dopo gli studi negli Stati Uniti torna in Iran per insegnare letteratura angloamericana all’università. Come ricorda il sottotitolo del romanzo nell’originale inglese, “a memoir in books”, sono delle vere memorie attraverso i libri, quelli da lei adorati, il cui amore provò a trasmettere ai suoi studenti, per lo più donne, proprio mentre il regime si irrigidiva con violenza, portando a una repressione delle più elementari libertà, soprattutto per le donne.

Ci troviamo all’inizio di fronte a un momento di gioiosa condivisione, nei primi mesi di entusiasmo e nonostante qualche isolato schiamazzo di qualche maschio a lezione in preda alla catechesi islamica. Una storia d’amore per le tante vite che si possono vivere attraverso i libri, per quello che Nafisi rivendica nel romanzo come un “diritto all’immaginazione”, mentre il paese si ingrigiva dietro all’oltranzismo dogmatico, al velo presto obbligatorio e a nuove generazioni che negli anni cresceranno senza alcun ricordo di un mondo diverso e libero. I libri, come l’energia sociale e culturale dell’antica Persia, sbiadiscono nei ricordi di chi meno giovane ricorda le librerie di libri stranieri, quegli oggetti del demonio americano verso cui il regime educa all’odio giorno dopo giorno.

Come Il grande Gatsby e Orgoglio e pregiudizio, o I romanzi di Henry James che Azar si scambia più o meno di nascosto in un caffè - soli, senza essere sposati, quale scandalo - con un suo amico intellettuale più anziano, eclissato ormai dall’esternazione pubblica e dalla condivisione della sua cultura, rifugiato fra le righe di libri impolverati. Quello che Azar vuole evitare all’inizio, rispondendo con l’insegnamento alle strade e ai campus inondati di violenza, portata poi al fronte della sanguinosa guerra con l’Iraq di Saddam Hussein. Lo fa con metodi originali e facendosi beffe dei controlli barbuti, aggirandoli almeno inizialmente e arrivando a organizzare processi alla Daisy Miller di Henry James o a Gatsby.

Il dolore serpeggia nascosto in Leggere Lolita a Teheran, sublimato nelle eroine e nei personaggi celebri della letteratura, fino a quando Azar viene espulsa perché si rifiuta di indossare il velo. A quel punto, per anni, riunisce nel suo appartamento, ogni giovedì mattina, alcune delle sue studentesse più appassionate per leggere insieme dei classici dell’odiato occidente.

Emerge uno sguardo toccante su un popolo vessato da decenni di un soffocante regime, incapace però di sopirne la straordinaria cultura e l’anima ribelle. Se il libro ha avuto un impatto nel 2003, oggi lo ha forse ancora di più per le speranze continuamente tradite di un vero cambiamento, e per le repressioni ulteriori di questi ultimi venti anni, con le donne da sempre schierate in prima linea con un coraggio straordinario.

Rimane forte la potenza di questa storia di amore per la letteratura e i libri, primaria necessità di ogni società, incarnata da Azar Nafisi e dalla sua ricerca di comunicazione profonda fra civiltà ormai sempre più vicine, se non nelle teste malate di alcuni governanti, ma soprattutto nella grandezza della magnifica Golshifteh Farahani, insieme a due sempre più emergenti sodali che nobilitano l’Iran al cinema negli ultimi anni come Zar Amir e Mina Kavani.

Mauro Donzelli, Comingsoon

19 dicembre 2024

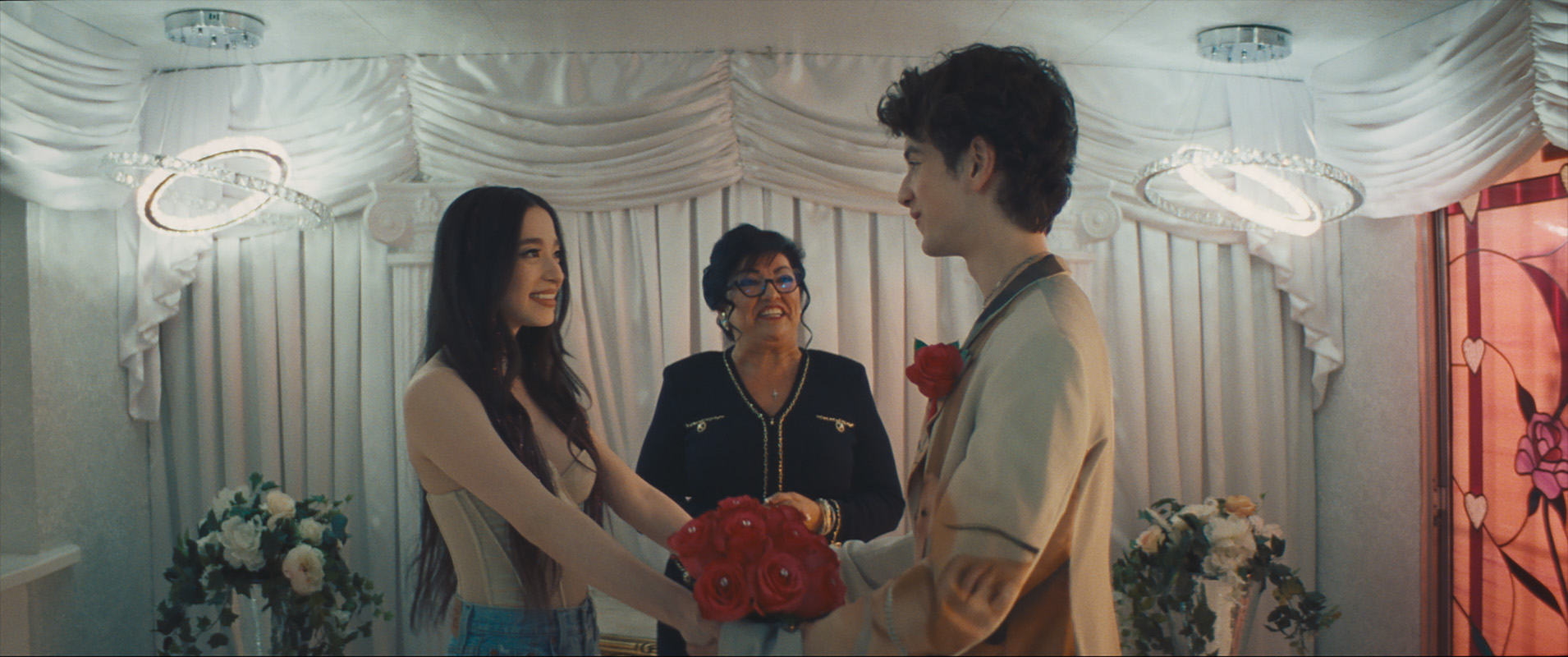

Viva ‘Anora’ e viva Sean Baker, che non sbaglia un film

“Vorrei andare a vedere il castello di Cenerentola”, sospira Anora-che-si-fa-chiamare-Ani. Stripper pendolare sulla tratta New Jersey-Manhattan, brillantini sui capelli e nails stuccatissime, si fa infilare i dollari nel tanga dai clienti del night club dove lavora, money money money, always sunny, in the rich man’s world. E a un certo punto il riccone arriva davvero, caruccio, drogatello e simpatico, e per giunta figlio di un oligarca russo. Brillocco, nozze a Las Vegas, allora è possibile. Ma qui non è Hollywood, direbbe qualcuno. Non è Cenerentola, e nemmeno Pretty Woman. Questo è un film di Sean Baker, ed è più bello così. [...]

Questo è un film di Sean Baker, dicevo, e nei film di Sean Baker si ride moltissimo, anche se raccontano sempre di un’America marginale, mortificata, massacrata. Si ride moltissimo pure in Anora (nelle sale dal 7 novembre), che è il film dell’anno perché sì, e perché nessuno mette in scena le relazioni come lui, e perché nessuno gira certe sequenze come lui, come in un matrimonio (im)possibile tra John Cassavetes e John Landis, ma con una cifra che ormai è totalmente riconoscibile come sua; e soprattutto perché nessuno come lui riesce a usare la commedia per fare il più lucido dei discorsi sull’America tradita dal capitalismo, dalla politica, da sé stessa.

Palma d’oro all’ultimo Festival di Cannes per volere della giuria presieduta da Greta Gerwig, Anora è la consacrazione mainstream di uno dei più ortodossi fra gli autori americani, ma sempre spiritosamente, senza mai comizi militanti, solo con i film, le storie, i personaggi che – anche qui senza proclami – hanno fotografato o anticipato la fluidità, i neo-femminismi, la crisi tragicomica del maschio. Baker è un innovatore (il magnifico Tangerine girato con l’iPhone), uno scrittore e un regista libero, capace di creare nuove regole ogni volta fottendosene, delle regole. Diciamo sempre che il cinema è morto, poi accadono queste cose – questi film, questi autori – e ci passa la nostalgia. [...]

Se ne fotte delle regole, Sean Baker, e lo si vede sempre anche dalla scelta degli attori. Anora è il film con il miglior cast di quest’anno o forse da molti anni a questa parte, e sono attori che non avete mai sentito nominare. Li dico tutti o quasi, perché meriterebbero tutti i premi del mondo ciascuno: la radiosa protagonista Mikey Madison, e Mark Eydelshteyn, Yura Borisov (era nello Scompartimento n. 6), Karren Karagulian, Vache Tovmasyan, Aleksei Serebryakov, Darya Ekamasova. La prima è una instant star, sarà candidata all’Oscar e forse lo vincerà, e avrà il suo Cinderella moment perché a volte gli happy ending esistono anche là dove non sembra possibile.

Quanto al finale di Anora, chissà se è un happy ending, forse non è nemmeno importante. Di certo è il miglior finale dell’anno o forse da molti anni a questa parte, struggente, attento, ispirato, doloroso, importante, dalla parte delle ragazze ma per davvero, e sempre gioioso o almeno ci si prova, come nella vita, come in un film di Sean Baker.

Mattia Carzaniga, Rolling Stone