20 dicembre 2024

Vent'anni di resistenza al regime da parte di una coraggiosa donna: Leggere Lolita a Teheran

“Tu lascerai l’Iran, ma l’Iran non lascerà mai te”. Una frase simbolo, diventata un manifesto per tanti lettori che hanno reso il romanzo Leggere Lolita a Teheran un enorme successo, sia fra i lettori appassionati di tutto il mondo, molti anche in Italia, che fra la diaspora persiana, costretta a vivere in molti casi il proprio paese come un ricordo. Un momento chiave di una storia che racconta vent’anni di vita a Teheran, a partire dai giorni successivi alla rivoluzione khomeinista del 1979, quando una donna, Azar Nafisi, protagonista e autrice del suo libro autobiografico, dopo gli studi negli Stati Uniti torna in Iran per insegnare letteratura angloamericana all’università. Come ricorda il sottotitolo del romanzo nell’originale inglese, “a memoir in books”, sono delle vere memorie attraverso i libri, quelli da lei adorati, il cui amore provò a trasmettere ai suoi studenti, per lo più donne, proprio mentre il regime si irrigidiva con violenza, portando a una repressione delle più elementari libertà, soprattutto per le donne.

Ci troviamo all’inizio di fronte a un momento di gioiosa condivisione, nei primi mesi di entusiasmo e nonostante qualche isolato schiamazzo di qualche maschio a lezione in preda alla catechesi islamica. Una storia d’amore per le tante vite che si possono vivere attraverso i libri, per quello che Nafisi rivendica nel romanzo come un “diritto all’immaginazione”, mentre il paese si ingrigiva dietro all’oltranzismo dogmatico, al velo presto obbligatorio e a nuove generazioni che negli anni cresceranno senza alcun ricordo di un mondo diverso e libero. I libri, come l’energia sociale e culturale dell’antica Persia, sbiadiscono nei ricordi di chi meno giovane ricorda le librerie di libri stranieri, quegli oggetti del demonio americano verso cui il regime educa all’odio giorno dopo giorno.

Come Il grande Gatsby e Orgoglio e pregiudizio, o I romanzi di Henry James che Azar si scambia più o meno di nascosto in un caffè - soli, senza essere sposati, quale scandalo - con un suo amico intellettuale più anziano, eclissato ormai dall’esternazione pubblica e dalla condivisione della sua cultura, rifugiato fra le righe di libri impolverati. Quello che Azar vuole evitare all’inizio, rispondendo con l’insegnamento alle strade e ai campus inondati di violenza, portata poi al fronte della sanguinosa guerra con l’Iraq di Saddam Hussein. Lo fa con metodi originali e facendosi beffe dei controlli barbuti, aggirandoli almeno inizialmente e arrivando a organizzare processi alla Daisy Miller di Henry James o a Gatsby.

Il dolore serpeggia nascosto in Leggere Lolita a Teheran, sublimato nelle eroine e nei personaggi celebri della letteratura, fino a quando Azar viene espulsa perché si rifiuta di indossare il velo. A quel punto, per anni, riunisce nel suo appartamento, ogni giovedì mattina, alcune delle sue studentesse più appassionate per leggere insieme dei classici dell’odiato occidente.

Emerge uno sguardo toccante su un popolo vessato da decenni di un soffocante regime, incapace però di sopirne la straordinaria cultura e l’anima ribelle. Se il libro ha avuto un impatto nel 2003, oggi lo ha forse ancora di più per le speranze continuamente tradite di un vero cambiamento, e per le repressioni ulteriori di questi ultimi venti anni, con le donne da sempre schierate in prima linea con un coraggio straordinario.

Rimane forte la potenza di questa storia di amore per la letteratura e i libri, primaria necessità di ogni società, incarnata da Azar Nafisi e dalla sua ricerca di comunicazione profonda fra civiltà ormai sempre più vicine, se non nelle teste malate di alcuni governanti, ma soprattutto nella grandezza della magnifica Golshifteh Farahani, insieme a due sempre più emergenti sodali che nobilitano l’Iran al cinema negli ultimi anni come Zar Amir e Mina Kavani.

Mauro Donzelli, Comingsoon

19 dicembre 2024

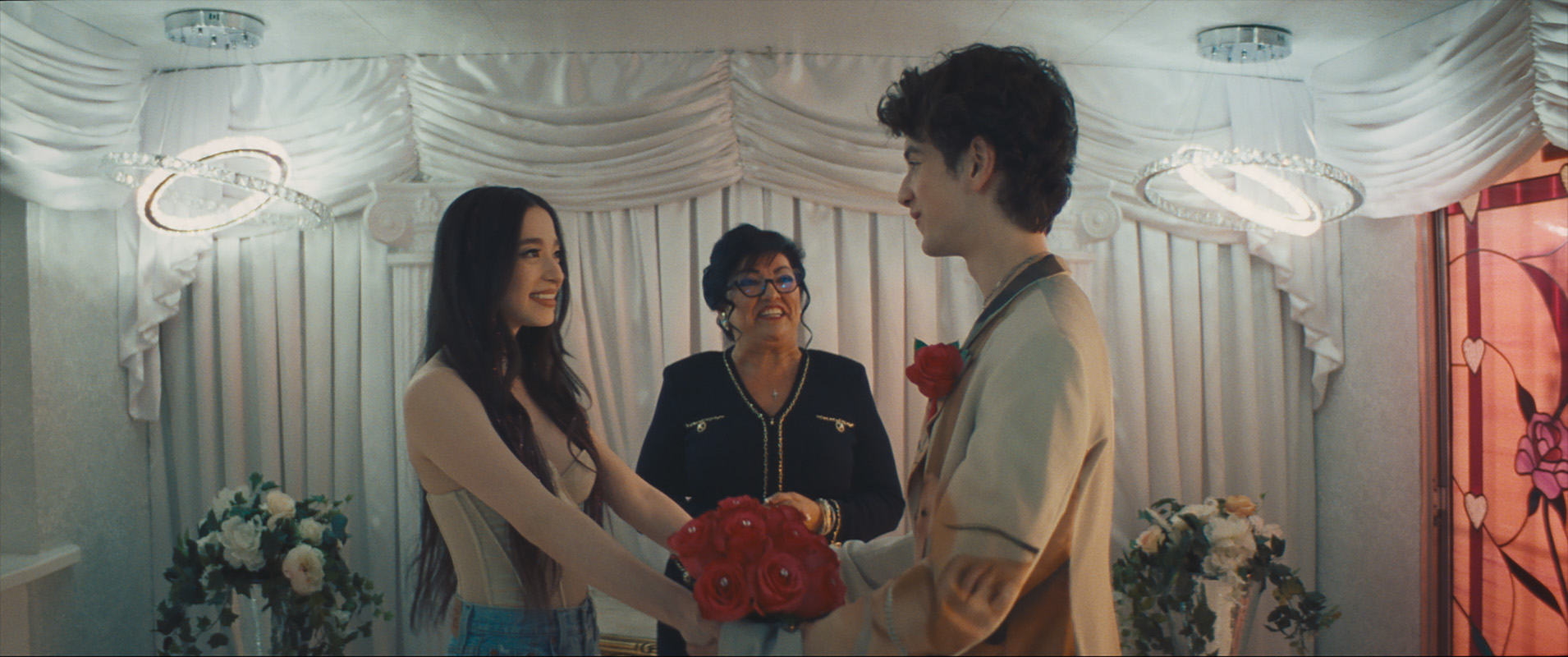

Viva ‘Anora’ e viva Sean Baker, che non sbaglia un film

“Vorrei andare a vedere il castello di Cenerentola”, sospira Anora-che-si-fa-chiamare-Ani. Stripper pendolare sulla tratta New Jersey-Manhattan, brillantini sui capelli e nails stuccatissime, si fa infilare i dollari nel tanga dai clienti del night club dove lavora, money money money, always sunny, in the rich man’s world. E a un certo punto il riccone arriva davvero, caruccio, drogatello e simpatico, e per giunta figlio di un oligarca russo. Brillocco, nozze a Las Vegas, allora è possibile. Ma qui non è Hollywood, direbbe qualcuno. Non è Cenerentola, e nemmeno Pretty Woman. Questo è un film di Sean Baker, ed è più bello così. [...]

Questo è un film di Sean Baker, dicevo, e nei film di Sean Baker si ride moltissimo, anche se raccontano sempre di un’America marginale, mortificata, massacrata. Si ride moltissimo pure in Anora (nelle sale dal 7 novembre), che è il film dell’anno perché sì, e perché nessuno mette in scena le relazioni come lui, e perché nessuno gira certe sequenze come lui, come in un matrimonio (im)possibile tra John Cassavetes e John Landis, ma con una cifra che ormai è totalmente riconoscibile come sua; e soprattutto perché nessuno come lui riesce a usare la commedia per fare il più lucido dei discorsi sull’America tradita dal capitalismo, dalla politica, da sé stessa.

Palma d’oro all’ultimo Festival di Cannes per volere della giuria presieduta da Greta Gerwig, Anora è la consacrazione mainstream di uno dei più ortodossi fra gli autori americani, ma sempre spiritosamente, senza mai comizi militanti, solo con i film, le storie, i personaggi che – anche qui senza proclami – hanno fotografato o anticipato la fluidità, i neo-femminismi, la crisi tragicomica del maschio. Baker è un innovatore (il magnifico Tangerine girato con l’iPhone), uno scrittore e un regista libero, capace di creare nuove regole ogni volta fottendosene, delle regole. Diciamo sempre che il cinema è morto, poi accadono queste cose – questi film, questi autori – e ci passa la nostalgia. [...]

Se ne fotte delle regole, Sean Baker, e lo si vede sempre anche dalla scelta degli attori. Anora è il film con il miglior cast di quest’anno o forse da molti anni a questa parte, e sono attori che non avete mai sentito nominare. Li dico tutti o quasi, perché meriterebbero tutti i premi del mondo ciascuno: la radiosa protagonista Mikey Madison, e Mark Eydelshteyn, Yura Borisov (era nello Scompartimento n. 6), Karren Karagulian, Vache Tovmasyan, Aleksei Serebryakov, Darya Ekamasova. La prima è una instant star, sarà candidata all’Oscar e forse lo vincerà, e avrà il suo Cinderella moment perché a volte gli happy ending esistono anche là dove non sembra possibile.

Quanto al finale di Anora, chissà se è un happy ending, forse non è nemmeno importante. Di certo è il miglior finale dell’anno o forse da molti anni a questa parte, struggente, attento, ispirato, doloroso, importante, dalla parte delle ragazze ma per davvero, e sempre gioioso o almeno ci si prova, come nella vita, come in un film di Sean Baker.

Mattia Carzaniga, Rolling Stone

17 dicembre 2024

La quotidianità di un personaggio comune alle prese con l'imprevedibilità della vita: Tofu in Japan

Il nuovo film di Mihara Mitsuhiro, fresco vincitore del premio del pubblico all’ultimo Far East Film Festival e nelle sale italiane con Academy Two, si pone in quella lista di opere che cercano di scandagliare l’animo umano attraverso storie tali da scaldare il cuore. Vite vissute a pieno ritmo e senza privarsi dei piaceri più puri.

Nel recente passato abbiamo avuto un altro lungometraggio di simile natura, ovvero sia il bellissimo Perfect Days di Wim Wenders. Tuttavia seppur in Tofu in Japan – La ricetta segreta del signor Takano le analogie si sprechino, quest’ultimo rivela quasi un lato b del medesimo canovaccio, uno stile di vita che ha avuto già il proprio cambiamento e con difficoltà sembra accettarne le conseguenze.

Un personaggio taciturno, ma dal cuore d’oro, che è pronto a nuove sfide personali e lavorative, senza mai rimpiangere chi o cosa sarebbe potuto essere.

In questo ruolo è superlativoTaksuya Fuji, noto soprattutto per essere stato “l’uomo” nel capolavoro del maestro Nagisa Ōshima, Ecco l’impero dei sensi, nell’interpretare l’attempato preparatore di tofu, donando con il passare dei minuti un’emotività sempre più particolare.

In Tofu in Japan – La ricetta segreta del signor Takano è facile affezionarsi al protagonista della vicenda. Ciò che altrove potrebbe sembrare un pigro tentativo di ancorarsi ad una realtà plausibile, qui diventa un punto a favore del lungometraggio; non solo per il grande lato umano, ma specialmente per una connessione stretta con lo spettatore. D’altronde, il regista sta mettendo in scena piccoli momenti della vita di un uomo comune nella propria quotidianità.

L’ultimo lavoro di Mitsuhiro (Village Photobook, Shiawase no kaori) funziona proprio perché è un film romantico e apparentemente semplice, ma non per questo sdolcinato o preda di un cinema chiuso in compartimenti stagni. Da lodare anche la narrazione di un Giappone che cerca di liberarsi dagli odiosi luoghi comuni.

Carlo Capalbo, Madmass

10 dicembre 2024

Non dirmi che hai paura: la storia vera di Samia Yusuf Omar in un film dalle forti motivazioni

Forse ricordate anche voi questa ragazza, con la fascetta di spugna bianca in fronte, regalatale dal padre, che ha corso i 200 metri alle Olimpiadi di Pechino 2008. Il suo tempo, 32"16, record personale, è stato l'ultimo di tutte le batterie. Ma non è questa la cosa importante: ciò che conta davvero è cosa ha dovuto fare Samia per arrivare lì.

Ecco, il film di Yasemin Şamdereli racconta proprio questo: tutta la via di Samia prima di correre su quella pista rossa. Allenarsi non è stato facile in quanto somala e donna. Ma la parte più difficile, paradossalmente, è arrivata dopo essere stata alle Olimpiadi: avendo corso senza velo, si è messa contro molti connazionali. E, per continuare a inseguire il suo sogno e quindi partecipare ai Giochi Olimpici di Londra 2012, ha fatto una scelta radicale: scappare in Europa. Purtroppo, come successo a molte persone prima e dopo di lei, il suo sogno è stato interrotto bruscamente: Samia è morta 2 aprile 2012 nel Mar Mediterraneo, insieme ad altri migranti che cercavano di arrivare a Lampedusa.[...]

Lo stesso percorso che ha mostrato anche Matteo Garrone in Io capitano, ma che si è concluso in modo molto diverso. Una cosa che il film di Garrone e questo di Şamdereli hanno in comune è il cercare di dare dignità ai sogni dei loro protagonisti. Ormai quando sentiamo di persone morte in mare, nella grande maggioranza dei casi, per noi sono solo numeri. Non riconosciamo questi morti come esseri umani. Meno che mai come esseri umani con dei sogni. Eppure anche loro certamente li hanno avuti e se hanno rischiato la vita è stato proprio per cercare di avere un futuro migliore. Perché però i sogni fatti in un lato del mondo valgono di più rispetto a quelli delle persone che vivono da un'altra parte? [...]

Storie come quella di Samia devono essere raccontate: non soltanto perché era una ragazza con un sogno. Ma, come ribadisce con forza Deka Mohamed Osman, perché era una ragazza che non si è arresa. Nonostante avesse tanti motivi per farlo.

Valentina Ariete, Movieplayer

06 dicembre 2024

In volo col carbone!

Festa di tesseramento 2025

Sabato 14 dicembre a partire dalle 17.00

Programma

ore 17.00 - check-in associativo

ore 17.30 - L'AEREO PIU' PAZZO DEL MONDO di Zucker, Abrahams, Zucker

ore 19.30 - a bordo con gusto

ore 20.30 - disaster quiz

ore 21.15 - L'AEREO PIU' PAZZO DEL MONDO di Zucker, Abrahams, Zucker v.o. sott. it.

ore 23.00 - atterraggio in dolcezza

Dress code: è gradito il giubbotto di salvataggio; i trolley devono essere riposti sotto alle poltrone

Ingresso riservato alle socie e ai soci del cinema del carbone

Tessera 2025: socio ordinario 10 euro, sostenitore 20 euro (e più), under 26 gratuita

26 novembre 2024

Piccole cose come queste

Un cielo plumbeo. Le strade fredde. Una chiesa col campanile. Nella splendida fotografia di un piccolo centro irlandese si apre Small Things Like These di Tim Mielants, protagonista Cillian Murphy, il film che ha inaugurato la Berlinale 74 come primo titolo in concorso e arriva in sala dal 28 novembre 2024. Quadri fissi, sintetici, istantanee di un microcosmo. La storia è tratta dal romanzo capolavoro Piccole cose da nulla di Claire Keegan. [...]

Al contrario dell’altro film sul tema, Magdalene di Peter Mullan che fu Leone d’oro a Venezia 2002, qui il fulcro non è politico ma del tutto umano. Il racconto segue infatti la presa di coscienza di Bill, che da quell’immagine primaria – la ragazza che urla – torna indietro in flashback a quando lui stesso era bambino, aprendo un’altalena tra passato e presente, e prova a realizzare ciò che gli è realmente capitato, dunque chi è oggi. Il coperchio meteorologico si fa correlativo oggettivo della storia, come la cappa opprimente che rinchiude le ragazze nel silenzio collettivo. Il film inizia in un kitchen sink drama, cioè ricorda il docudrama britannico anni Sessanta, che veniva detto “dramma del lavello”: personaggi mediamente umili e proletari che affrontano le loro vite mentre servono la cena e lavano i piatti. Così la famiglia di Bill che, mentre si appresta alle festività, viene funestata dalla graduale epifania dell’uomo: il ricordo fa rima col presente finché Bill, durante un’altra consegna, incontra una ragazza tremante nel cortile e la accompagna dentro, facendo ingresso nel convento, violando lo spazio proibito. Per la prima volta “vede”, ossia intravede alcuni dettagli che si vorrebbero occulti. Di conseguenza nasce il problema: fare qualcosa o tacere su queste piccole cose da nulla? Il mondo intorno lo scoraggia, per prima la moglie, d’altronde è una famiglia cattolica e siamo pur sempre a Natale… E poi è troppo potente la chiesa per permettersi davvero di andare contro. Ma il potere, secondo Bill, è solo il potere che gli diamo. [...]

Il regista Tim Mielants, che viene soprattutto dalla serialità (Legion, Tales from the Loop), gira con piglio dolente e sfodera una maniacale cura dei dettagli. [...] Complice del risultato è la prova di Cillian Murphy, irlandese di Cork, in grado di reggere con l’accento “giusto” la complessa drammaturgia.

Emanuele Di Nicola, Nocturno

19 novembre 2024

Do Not Expect Too Much From the End of the World: una grande riflessione sul mondo di oggi

Do Not Expect Too Much From the End of the World di Radu Jude è un vero e proprio gioiello semplicemente imperdibile per ogni cinefilo che si rispetti; il regista rumeno – già vincitore dell’Orso d’oro al Festival di Berlino nel 2021 con Sesso sfortunato o follie porno – è oggi uno dei nomi più significativi del cinema europeo contemporaneo.

Protagonista è Angela, una ragazza che attraversa Bucarest in auto per filmare il casting di un video commissionato da una multinazionale relativo al tema della sicurezza sul lavoro. Oberata di impegni e sottopagata, gira anche moltissimi video per i suoi profili social, utilizzando un filtro che la trasforma in un alter ego carico di rabbia e portatore di messaggi estremamente populisti.

Diviso in due parti (separate da un intermezzo di croci simboleggianti diverse vittime di incidenti automobilistici), Do Not Expect Too Much From the End of the World alterna nella sua prima sezione la storia di Angela, rappresentata da un bianco e nero sporco e di estremo realismo, con le immagini di un film realizzato nel 1982, dal titolo Angela merge mai departe, valorizzato da colori sgargianti e dalla pellicola in 35mm.

Attraverso una struttura simile a quella del suo lungometraggio precedente, Jude dà vita a uno spietato spaccato sulla società contemporanea, mettendo a confronto la Romania di oggi con quella ai tempi della dittatura di Ceaușescu. Il mondo di oggi è rappresentato in maniera quasi fantascientifica, attraverso un’estetica e una sperimentazione formale fortemente originali, con la finalità costante di rappresentare però la realtà: l’universo mediatico è mostrato come un luogo di ipocrisia e menzogne, caratterizzato da un bombardamento audiovisivo talmente aggressivo da trasformarsi in una simbolica Apocalisse dove a sopravvivere rimangono soltanto le immagini.

Si mescolano riferimenti alti (come Jean-Luc Godard) e bassi in questo lungometraggio tanto sarcastico quanto profondo, capace di regalare una delle esperienze audiovisive più intense dell’intera stagione. Barocco, esasperato e sovrabbondante: Do Not Expect Too Much From the End of the World è uno di quei film che non ci lasciano al termine dei titoli di coda.

Andrea Chimento, Il sole 24 ore

06 novembre 2024

Flow - Un mondo da salvare: il magistrale film animato di Gints Zilbalodis

Flow - Un mondo da salvare, opera seconda dell'eclettico artista lettone Gints Zilbalodis e del suo Dream Well Studio, è uno stupefacente miracolo di equilibrio, un passo avanti rispetto al già particolarissimo Away (2019), che Gints aveva realizzato letteralmente da solo. In una coproduzione indipendente con più fondi europei, Zilbalodis si dimostra capace di coordinare anche studi di animazione diversi intorno alla sua visione del racconto e dell'immagine, espandendo lo slancio del lavoro precedente, ma limandolo lì dove serviva. Per arrivare oltre.

Se il mutismo dell'umano protagonista di Away era alienante e totalmente onirico, gli animali di Flow non hanno per legge naturale il dono della parola: tutto l'impianto narrativo fa a meno di dialoghi, eppure per questa ragione risulta del tutto spontaneo. Bastano pochi minuti per essere risucchiati nella piccola, grande epopea del gatto protagonista, che a suo modo vorrebbe pure comunicare con i suoi compagni di viaggio, che però emettono suoni propri e differenti, da interpretare. Eppure bisogna trovare un punto di incontro, perché questi animali sono appunto proverbialmente "tutti sulla stessa barca".

E qui scatta l'intenzione didattica della favola di Esopo nel senso più pieno: Away abbracciava una cripticità tipica del panorama del videogioco indipendente più visionario e metaforico. Ogni "carattere" di Flow potrebbe invece tranquillamente rappresentare una personalità diversa in un racconto post-apocalittico più classico, con sopravvissuti umani: Zilbalodis e il cosceneggiatore Matīss Kaža alleggeriscono il discorso con qualche gag visiva, legata a comportamenti tipici di ciascun animale e perciò non forzata, né didascalica. Anzi, persino funzionale al discorso ecologico di fondo: la misteriosa catastrofe alla quale assistiamo è un problema per gli esseri umani, di fatto scomparsi, ma gli animali vanno avanti, con spirito di adattamento, come hanno sempre fatto. Flow è un racconto ottimista, ma la sua positività arriva solo se accetteremo di metterci alla prova come il resto del creato ha sempre fatto, quel giorno in cui vivremo una delle eventuali apocalissi che quotidianamente qualcuno ci prefigura. Magari pronti a rinunciare al nostro comodo ego: quando viene sorpreso dall'apocalisse, il gatto è chiaramente oggetto di culto da parte degli esseri umani, circondato in un cottage da opere d'arte che lo ritraggono. Dopo, è solo un animale come gli altri. Bagno d'umiltà... di fatto!

Flow però nemmeno perde un livello di lettura più sfuggente, filosofico e immaginifico, cerebrale. Al di là delle vicende spicciole raccontate, c'è sullo sfondo, nell'aria, qualcosa di "altro", di più grande e insondabile: il curioso e semplice gatto è sì meno ingenuo del cane, ma è anche sprovveduto di fronte alla superiorità dell'elusivo uccello timoniere, che pare avere un contatto mistico con il creato, conoscendo il senso della vita e della morte. Sembra un mentore protettivo, ma con uno scopo ultimo che come il nostro eroico micio dobbiamo accettare di non sapere e di non capire del tutto: già fare del nostro meglio per onorare almeno la vita concreta, la nostra necessità di sopravvivenza, è forse di per sé un miracolo. Il raggiungimento di questa consapevolezza è l'anima religiosa di Flow.

Domenico Misciagna, ComingSoon

29 ottobre 2024

L’amore secondo Kafka: la storia dello scrittore con Dora Diamant, per riscoprire il genio nel centesimo anniversario dalla scomparsa

Una storia vorace nella durata, boccheggiante, ma intensa e assoluta. Niente a che spartire con le precedenti relazioni rinchiuse tra le righe di lunghi scambi epistolari contraddistinti dall’ardente rassegnazione; solo consapevolezza di esserci, qui e ora, per forza. Legame così penetrante da spingere Kafka a trasferirsi a Berlino e a rompere i difficili legami familiari soprattutto con l’autoritario padre “avvolto dall’enigma di molti tiranni” e di fronte cui aveva conseguito “in cambio uno sconfinato senso di colpa”. Insieme vissero il suo ultimo anno di vita, tragico nell’epilogo, pieno di aspirazioni nello scorrere. Ed è questo lasso di tempo, dalla gravosa portata, ad essere preso in considerazione dai registi Kaufmann e Mass (sceneggiatori insieme a Michael Kumpfmuller, autore del libro da cui è tratto), i quali decidono di abbracciare l’aurea mortifera della biografia sapendo però renderla non patetica e penosa, anzi.

Tutto quello raccontato incarna invece la celebrazione dell’imprevedibile: la bellezza e la felicità possono prorompere all’improvviso anche quando serpeggia l’ineluttabile. Frammenti del quotidiano che contribuiscono a regalare un’immagine benevola ed inedita del letterato, celebre per essere il cantore della lacerazione, della solitudine senza memoria e di universi orrorifici popolati da antropomorfe figure.

Il passeggiare, lo scrivere di notte, l'amicizia fraterna con Max Brod, custode dell'intera produzione kafkiana (il quale per fortuna non assecondò la volontà di quest'ultimo di bruciare tutti i manoscritti), offrono la possibilità di scoprire un'anima in pace e consapevole che senza la morte non esisterebbe la vita. Storicamente attendibile e grazioso, il film [...] ha il pregio di stimolare la curiosità a conoscere Kafka, nel centesimo anniversario dalla scomparsa, e quando ciò avviene è sempre un buon segno.

Una storia vorace nella durata, boccheggiante, ma intensa e assoluta. Niente a che spartire con le precedenti relazioni rinchiuse tra le righe di lunghi scambi epistolari contraddistinti dall’ardente rassegnazione; solo consapevolezza di esserci, qui e ora, per forza. Legame così penetrante da spingere Kafka a trasferirsi a Berlino e a rompere i difficili legami familiari soprattutto con l’autoritario padre “avvolto dall’enigma di molti tiranni” e di fronte cui aveva conseguito “in cambio uno sconfinato senso di colpa”. Insieme vissero il suo ultimo anno di vita, tragico nell’epilogo, pieno di aspirazioni nello scorrere. Ed è questo lasso di tempo, dalla gravosa portata, ad essere preso in considerazione dai registi Kaufmann e Mass (sceneggiatori insieme a Michael Kumpfmuller, autore del libro da cui è tratto), i quali decidono di abbracciare l’aurea mortifera della biografia sapendo però renderla non patetica e penosa, anzi.

Tutto quello raccontato incarna invece la celebrazione dell’imprevedibile: la bellezza e la felicità possono prorompere all’improvviso anche quando serpeggia l’ineluttabile. Frammenti del quotidiano che contribuiscono a regalare un’immagine benevola ed inedita del letterato, celebre per essere il cantore della lacerazione, della solitudine senza memoria e di universi orrorifici popolati da antropomorfe figure.

Il passeggiare, lo scrivere di notte, l'amicizia fraterna con Max Brod, custode dell'intera produzione kafkiana (il quale per fortuna non assecondò la volontà di quest'ultimo di bruciare tutti i manoscritti), offrono la possibilità di scoprire un'anima in pace e consapevole che senza la morte non esisterebbe la vita. Storicamente attendibile e grazioso, il film ha però una linearità scolastica che lo rende poco incisivo. Dalla sua tuttavia ha il pregio di stimolare la curiosità a conoscere Kafka, nel centesimo anniversario dalla scomparsa, e quando ciò avviene è sempre un buon segno.

Una storia vorace nella durata, boccheggiante, ma intensa e assoluta. Niente a che spartire con le precedenti relazioni rinchiuse tra le righe di lunghi scambi epistolari contraddistinti dall’ardente rassegnazione; solo consapevolezza di esserci, qui e ora, per forza. Legame così penetrante da spingere Kafka a trasferirsi a Berlino e a rompere i difficili legami familiari soprattutto con l’autoritario padre “avvolto dall’enigma di molti tiranni” e di fronte cui aveva conseguito “in cambio uno sconfinato senso di colpa”. Insieme vissero il suo ultimo anno di vita, tragico nell’epilogo, pieno di aspirazioni nello scorrere. Ed è questo lasso di tempo, dalla gravosa portata, ad essere preso in considerazione dai registi Kaufmann e Mass (sceneggiatori insieme a Michael Kumpfmuller, autore del libro da cui è tratto), i quali decidono di abbracciare l’aurea mortifera della biografia sapendo però renderla non patetica e penosa, anzi.

Tutto quello raccontato incarna invece la celebrazione dell’imprevedibile: la bellezza e la felicità possono prorompere all’improvviso anche quando serpeggia l’ineluttabile. Frammenti del quotidiano che contribuiscono a regalare un’immagine benevola ed inedita del letterato, celebre per essere il cantore della lacerazione, della solitudine senza memoria e di universi orrorifici popolati da antropomorfe figure.

Il passeggiare, lo scrivere di notte, l'amicizia fraterna con Max Brod, custode dell'intera produzione kafkiana (il quale per fortuna non assecondò la volontà di quest'ultimo di bruciare tutti i manoscritti), offrono la possibilità di scoprire un'anima in pace e consapevole che senza la morte non esisterebbe la vita. Storicamente attendibile e grazioso, il film ha però una linearità scolastica che lo rende poco incisivo. Dalla sua tuttavia ha il pregio di stimolare la curiosità a conoscere Kafka, nel centesimo anniversario dalla scomparsa, e quando ciò avviene è sempre un buon segno.

Miriam Raccosta, Cinematografo

23 ottobre 2024

Juniper – Un bicchiere di Gin: un'opera prima in felice equilibro tra dramma e tono scanzonato

Dalle dichiarazioni del regista Matthew Saville, Juniper – Un bicchiere di Gin sarebbe basato dalle sue esperienze adolescenziali. Anche sua nonna alcolizzata, come Ruth, che non poteva assolutamente fare a meno del suo Gin, era una fotografa di guerra, vivendo una vita ricca di esperienze al limite, con un carattere fuori dai canoni e lontana dai cliché. Burbera, scorbutica e disincantata, ma di grande arguzia, sensibilità e fascino. L’autore non avrebbe inventato nulla nella caratterizzazione dei protagonisti, mettendoli comunque di fronte ad alcuni temi fondamentali dell’esistenza: la vita, la morte, l’amore, il dolore.

L’esordio alla regia del noto attore neozelandese sembrerebbe essere a volte un po’ frenato ed eccessivamente controllato. Invece, in realtà sa tenere a bada quell’esubero di sentimentalismo che avrebbe annacquato l’ebbrezza del racconto, capace di perdersi in paesaggi mozzafiato ed emozionanti dinamiche relazionali. Una parabola ben calibrata che dall’alba giunge al tramonto, o meglio, dal tramonto riparte dall’alba, sempre felicemente in equilibro tra dramma e il tono scanzonato. Nonostante si percorrano stereotipi narrativi e visivi ben evidenti, il sentiero tracciato da Sam e Ruth, coadiuvati dalla fedele ultracattolica infermiera Sarah (Edith Poor) e dal vulnerabile e ferito papà di lui, in fondo ci si lascia toccare ed affondare dalla profonda leggerezza della vicenda, sicuramente ben scritta e orchestrata.

Leonardo LArdieri, Sentieri Selvaggi