22 settembre 2022

Tuesday Club - Il talismano della felicità: una storia di passione e rinascita che parte dalla cucina

È cosa nota che il cibo e la cucina siano afrodisiaci. Quando si crea un nuovo piatto si mescolano ingredienti, sapori e si sperimenta non sapendo mai davvero come sarà il risultato finale; un po’ come in amore quando si costruisce un rapporto non sapendo a cosa si va incontro, sperimentando fino a trovare il giusto equilibrio. Tuesday Club - Il talismano della felicità è un film che attraverso la cucina ci parla d’amore ma anche di rinascita, di seconde occasioni e di passioni che ci rendono vivi. Il film cerca di far capire che nessuna passione deve essere messa da parte e che non è mai troppo tardi per coltivarla. Nelle parole della sceneggiatrice il film è anche un inno al passato, un’esaltazione del ricordo della gioventù e di quei sogni che si avevano. Nel cast del film svedese Marie Richardson nei panni della protagonista Karen, mentre Björn Kjellman è il marito Sten. Peter Storemare è invece un prestigioso chef che terrà un corso seguito da Karen mentre la figlia della coppia ha il volto dell’attrice Ida Engvoll nel cast della serie Netflix, Love & Anarchy. [...]

Le protagoniste del film sono tutte donne e tutte diverse. Ognuna di loro ha fatto delle scelte di vita che le hanno condotte a dove sono ora. Frederika è la figlia di Karen ed è alla soglia dei 40 anni. Non nasconde mai la paura di questo fatidico numero e il suo personaggio incarna quella generazione di uomini e donne in crisi che non riescono a trovare il proprio posto e si fanno influenzare dal peso che il raggiungimento di certi traguardi detiene. La ragazza ha poi un buon rapporto con il padre ma conflittuale con la madre. Karen a sua volta incarna quelle donne che hanno scelto di rinunciare alla carriera o ai sogni per prendersi cura della famiglia. Quando trova del tempo libero si getta a capofitto nella sua passione, quella della cucina e decide di fare un passo avanti non negandosi di sognare ancora.

Il suo personaggio rappresenta perfettamente chi non si arrende e prova a coltivare il suo sogno, non importa il prezzo. Impara con la cucina ad uscire dalla sua dimensione, non solo quella fisica ma anche quella emotiva e buttarsi di più, mettersi in gioco e sperimentare. Monika è invece al suo opposto. Non mai avuto delle solide radici, è sempre stata in movimento spostandosi di posto in posto e vivendo una vita dal ritmo diverso e incarnando una libertà e un’indipendenza che Karen non ha avuto da tempo e come lei anche Pia. Dal punto di vista tecnico il film ha una palette di colori che nel complesso lo fa risultare profondamente armonioso. I colori degli abiti e dei luoghi spesso di sposano con quelli dei piatti e degli ingredienti. Molto buone anche le performance delle protagoniste, sopratutto Karen che riesce a veicolare bene l’immagine della donna in cerca di libertà e che è determinata a tenersela stretta una volta trovata. [...]

Tuesday Club - Il talismano della felicità è una visione piacevole, divertente e anche confortante che esalta l’importanza dei sogni e delle passioni, insegnando davvero che non è mai troppo tardi per seguire i propri sogni e le proprie passioni.

Francesca Imperi, Today

06 settembre 2022

Nido di vipere, uno scatenato pulp thriller made in Corea

Non solo K-pop, anche il K-cinema, ormai da qualche anno, ha ampiamente superato i confini asiatici ed è sempre più teso alla conquista del mercato cinematografico mondiale. Un obiettivo che anche “Nido di vipere”, firmato dall’esordiente Kim Yong-hoon, ha tutte le carte in regola per poter centrare. Il film è stato campione d’incassi in patria ,ma si è fatto notare anche in diversi festival cinematografici internazionali, tra i quali il Far East Festival di Udine e il Festival di Rotterdam dove ha conquistato il premio della giuria, ed ora arriva alla prova del botteghino che, in Italia, scatterà nella data del prossimo 15 settembre.

Si può raccontare Nido di Vipere come un noir che mette insieme elementi tradizionali: un oggetto del desiderio, una banda di loschi e avidi criminali che si fanno guerra l’uno contro l’altro per conquistare quell’oggetto, un poliziotto smaliziato, un povero comune mortale, sfortunato e fortunato insieme, una spietata femme fatale, feroci killer a servizio dei boss, colletti bianchi corrotti e disperati che daranno vita a furti, inseguimenti, omicidi, occultamenti di cadaveri, trappole, sanguinose rese dei conti. Insomma, nel film c’è tutto il necessario perché gli amanti della suspence e dell’azione rimangano coinvolti fino all’ultimo e anche divertiti, perché le situazioni da black comedy abbondano.

Il film per molti aspetti quindi non può dirsi innovativo, anche perché le fonti di ispirazione stilistica sono facilmente rintracciabili nel lavoro dei grandi nomi hollywoodiani della black comedy contemporanea: Quentin Tarantino e i fratelli Cohen su tutti. Ma questo non toglie nulla alla freschezza di un titolo, capace di raccontare con una storia a orologeria e molto ben calibrata, la bassezza e la disperazione dell’avidità, ma anche di essere ottimo e sano intrattenimento, del tipo che ci si augura di godere quando si entra in una sala cinematografica. Lo spettatore rimane subito imbrigliato dalla rete tessuta dalle storie individuali e da personaggi disegnati per essere tipi, ma non caricaturizzati, e ne rimane impigliato fino al finale, senza soffrire mai un momento di noia, ma anzi, in un crescendo di coinvolgemento, tra sorprese, rivolgimenti di fronte e più di qualche risata grottesca.

Valentina Di Nino, Today.it

19 agosto 2022

FIRE OF LOVE: una gemma di montaggio che riscrive il genere del documentario scientifico

Già autrice di Remastered: Tricky Dick and the Man in Black (episodio della serie musicale di Netflix) e co-produttrice, tra gli altri, di Una scomoda verità 2, Edge of Democracy e Becoming: la mia storia, la regista Sara Dosa, mentre nel 2019 lavora al documentario The Seer and the Unseen, si è imbattuta nel girato dei Krafft e inevitabilmente si è incuriosita al loro lavoro.

Un patrimonio impressionante e sorprendente di foto, libri e soprattutto di riprese in pellicola: decine di ore in 16 millimetri, quasi completamente prive di audio. Immagini che testimoniano incoscienza e passione, sprezzo del pericolo e sete di sapere. Incredibilmente vicine al centro dell'azione naturale e per lo più ancora non viste: solo due minuti sono stati utilizzati da Werner Herzog (che già si era interessato al tema in La soufrière, e qui risulta anche come consulente) per il suo Into the Inferno. Un materiale troppo affascinante per non tentare di dargli vita e senso narrativo. Digitalizzato per la prima volta dalla francese Image'Est, viene rimontato da Dosa insieme alle montatrici Erin Casper e Jocelyn Chaput. Il trio trasforma quel corposo tesoro di differenti e ipnotici movimenti magmatici, distese di cenere, appostamenti della coppia (e rari momenti di vita pratica dei sedicenti "artisti itineranti") in una testimonianza che, senza mostrare nemmeno un bacio, documenta una tenace storia d'amore.

È proprio questo il principio estetico che informa il film, che non cerca l'agiografia di una coppia di mad scientists, di esploratori fuori dall'ordinario, eroi caduti in nome della ricerca, ma di costruire una narrazione che trasmetta l'amore per la conoscenza che può appassionare e tenere unite due persone. Non didascalie che imprimano nella memoria i record della coppia, ma i nomi vulcani sono citati nei titoli di testa, come veri e propri personaggi. Le spettacolari immagini di attività e paesaggi vulcanici filmate e fotografate dai Krafft (che a tratti ricordano un po' i Devo, per la qualità fantascientifica e insieme artigianale delle loro tute e caschi) sono quindi articolate in funzione della progressione amorosa tra i due, che è in parallelo un processo cognitivo. Fino a esprimere alla massima potenza la loro coincidenza: "comprendere è un altro nome dell'amore", dice la voce narrante che accompagna le immagini (nella versione originale di Miranda July).

Quel testo filosofico è l'unica ricreazione originale del film, insieme ad alcuni rapidi passaggi per ricreare il momento del loro incontro e a una colonna sonora che tiene insieme con disinvoltura Brian Eno, Dalida e perfino un accenno morriconiano western. L'imprevedibilità, il mistero, l'inconoscibilità, il rischio del vulcano e quella di ogni relazione corrono fianco a fianco, in questa gemma di montaggio che riscrive con un'affascinante, partecipe prospettiva erotica il genere del documentario scientifico.

Raffaella Giancristofaro, Mymovies

21 giugno 2022

Jane by Charlotte - Il viaggio di Charlotte Gainsbourg tra cinema, mito e maternità

In principio fu una coppia: lei è una giovane attrice britannica, lui un noto cantante francese. I due si incontrano su un set e si amano follemente. Dal loro incontro, oltre ad un singolo dal successo planetario, il celebre Je t’aime… moi non plus, nasce una bambina. Quella bambina porta il nome di Charlotte Gainsbourg e i suoi genitori sono Jane Birkin e Serge Gainsbourg. Ognuno di loro, seppur nei rispettivi ambiti, farà la storia dell’arte contemporanea francese (e non solo). Si potrebbe quasi pensare che su tali icone non ci sia più molto da dire, ma a contraddire pesantemente questa visione è Jane by Charlotte, l’esordio alla regia di Charlotte Gainsbourg presentato a Cannes nel 2021. Il ritratto di questa figlia, che molto delicatamente si accosta al volto della madre, è così intimo da farsi parabola universale del rapporto madre-figlia, pur non celando la straordinarietà di due esistenze tanto peculiari.

Gainsbourg esordisce alla regia con un film per nulla facile, ma che è suo pienamente. Non nasconde di non sentirsi del tutto padrona del mezzo che adotta, ma poco ci importa per quanto efficace risulta nel suo intento: raccontare una donna così straordinaria nei suoi gesti e nelle sue parole più ordinarie. Dopo l’iniziale illusione di esser di fronte ad un tradizionale documentario su un tour musicale, la pellicola vira poi verso il personale sguardo incuriosito di una figlia verso la propria madre. La tensione tra le due protagoniste (Charlotte non lo è meno di Jane!) risulta a tratti così palpabile da essere vibrante, ancor prima che meramente autentica. Scopriamo un rapporto poco tattile e abbastanza impacciato fin dall’infanzia, con una madre persino intimidita dall’alterità tipica della figlia.

E vediamo al contempo una figlia che, pur sapendo bene cosa voglia chiedere alla madre, è anche disposta a farsi trasportare dai luoghi e dal fluire naturale delle emozioni. Non importa e non disturba che all’apparenza non ci sia una storyline ben definita: riusciamo comunque da spettatori ad entrare poco a poco nel vivo di chi siano queste donne e cosa rappresentino l’una per l’altra, per mezzo della personale cronologia emotiva di Charlotte. La regista non nega possano addirittura esserci momenti di vita della madre più noti ai fan che a lei stessa: si approccia a Jane, dunque, con la percezione assolutamente unica di una figlia che ama, pur con tutte le difficoltà che l’amore comporta. E in questa unicità si celano tanti dubbi e tanta voglia di capire e indagare chi si celi dietro quel sorriso deciso e quelle rughe così meravigliose: è un bisogno ben più personale che collettivo.

Jane by Charlotte ci mostra in fondo come sia possibile ad ogni età e persino nei rapporti più stretti imparare ad amarsi o ad amarsi sempre più. Attraverso le visite ai luoghi di famiglia (inclusa la casa-museo dedicata a Serge), le confessioni fianco a fianco sotto le coperte o ancora durante la visione di vecchi (e quindi dolorosi) filmini, Charlotte si scopre ammiratrice della donna che è stata ed è sua madre, forse anche per la costante giovialità e la tenacia di fronte al dolore, magari ritenute meno proprie. Un approccio esistenziale molto frequente e tipico di alcune fasi della vita consiste dopotutto nel tentativo di affrancarsi dal proprio modello genitoriale alla ricerca della propria indipendenza: Jane by Charlotte fa invece riscoprire tutta la bellezza del lasciarsi accompagnare dai propri genitori, nonché il miracolo del crescere insieme.

Adam Olivo - The Hot Corn

14 giugno 2022

Memoria di Apichatpong Weerasethakul, ovvero la comprensione del mondo grazie al prossimo

Memoria è anche un film sul subconscio che riemerge. È un film di spettri che si manifestano, che risalgono da un sé profondo e sconosciuto, tanto da apparirci come un’alterità. La comprensione allora deriva dal contatto con un altro sé, al quale siamo inspiegabilmente connessi secondo una visione filosofica che unisce panteismo e fantascienza, viaggi nel tempo e nello spazio che si rivelano circolari e ritornanti. Chi allora meglio di Tilda Swinton, attrice aliena per eccellenza, a interpretare la protagonista Jessica, elemento d’unione con un mondo passato, che ritorna attraverso il più semplice tocco della mano. Così limpido e spontaneo, e per questo profondamente umano. Non ci può essere vita senza la morte, così non ci può essere memoria senza un corpo che si faccia ospite di ricordi. Ma Apichatpong fa un passo in più, mostrandoci che non ci può essere completezza nella visione e nella comprensione del mondo senza qualcuno a fornirci le chiavi mancanti. Ognuno di noi dunque è portatore di un frammento di storia che nulla significa nel suo solitario isolamento. All’interno di una visione organica del reale, siamo parti, frammenti oscuri, capaci di illuminarsi e trovare senso solo nell’esperienza del contatto, nel ricongiungimento con l’altro, solo tra le mani di qualcuno disposto ad accogliere la nostra storia e a farne, appunto, memoria.

Chiara Zuccari, SentieriSelvaggi

07 giugno 2022

I tuttofare è un film che invita a conoscere il prossimo

Non fatevi ingannare dal titolo: I tuttofare (Seis días corrientes) di Neus Ballús, in concorso al Festival di Locarno, non ha niente di banale. Al contrario, questo terzo lungometraggio della regista catalana trabocca di originalità, audacia e una folle voglia di sperimentare: con i suoi interpreti, con il linguaggio filmico, con le situazioni improvvisate, con la permeabilità della sua sceneggiatura, con la spontaneità del suo protagonisti, con ciò che è straordinario nella vita quotidiana... È un film di una fluidità naturale che oscilla tra documentario e commedia, mentre si irradia di surrealismo, e non lascia che il cinema sociale nella sua versione più rancida (un tipo di cinema al quale si potrebbe a priori, a causa del suo soggetto, commettere l'errore di associare questo film) ne blocchi le canalizzazioni. [...] Da una sceneggiatura più o meno ispirata a eventi reali, scritta dal regista con Margarita Melgar (pseudonimo che in realtà nasconde due nomi: Montse Ganges e Ana Sanz-Magallón), Seis días corrientes ritrae un'umanità a noi vicina, pittoresca e magnetica nella quale rivalità, gelosia, seduzione, esigenze, perfezionismo, amicizia e rapporti di potere si fanno sentire, il tutto mimetizzato sotto una buona dose di quel senso dell'umorismo di cui abbiamo parlato sopra.

Alfonso Rivera, Cineuropa

01 giugno 2022

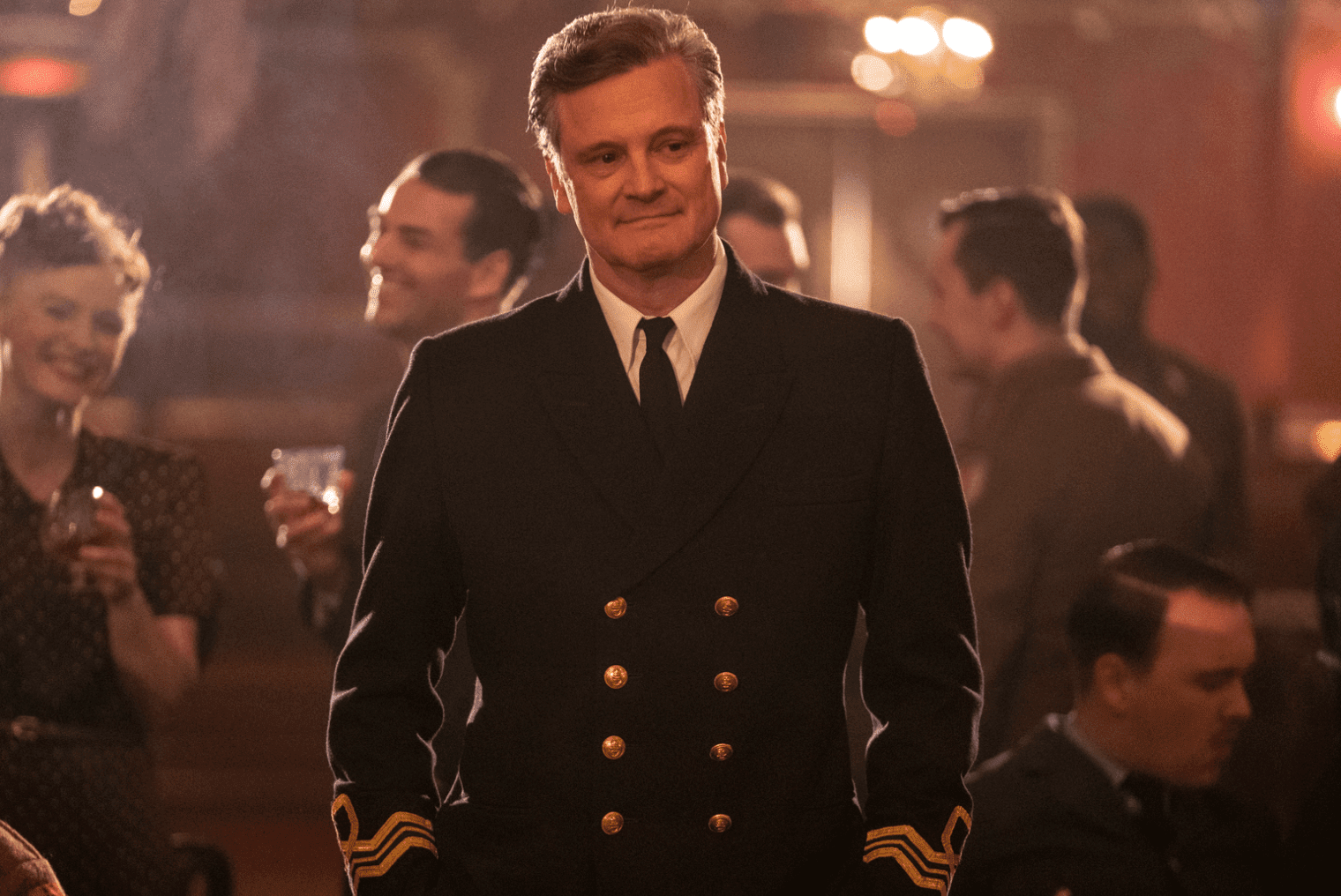

Quando l'invenzione fa la Storia: L'arma dell'inganno di John Madden

La vicenda della difficile liberazione dello Stivale dal nazi-fascismo è nota ed è stata, negli anni, tema di alcuni tra i capolavori della cinematografia nostrana. Ma, come recita la voce fuori campo in apertura a questa nuova fatica di John Madden: "In ogni storia vi sono elementi visibili ed elementi nascosti e questo è particolarmente vero nelle storie di guerra".

Gli elementi visibili delle storie militari – i soldati al fronte, i morti e i feriti, le bombe e le pallottole, i gesti di eroismo e le violenze più crude – sono da sempre i soggetti privilegiati del cinema bellico propriamente detto, grazie alla loro capacità di suscitare forti emozioni.

Ma nel nostro caso il regista inglese preferisce dirigere l'attenzione del pubblico verso ciò che rimane celato alla propaganda e ai notiziari internazionali: l'incredibile storia vera dietro all'Operazione Mincemeat, condotta dall'intelligence britannica e rivelatasi fondamentale per le sorti dell'Occidente libero.

La missione segreta, stupefacente al punto da sembrare frutto di fantasia, fu condotta dal capitano Montagu (Colin Firth), coadiuvato dal tenente Cholmondeley e dal giovane collega dei servizi segreti Ian Fleming, che non a caso, terminata la carriera militare, diverrà noto a tutto il mondo come uno dei maggiori scrittori di spy-story e come l'ideatore della fortunata saga di James Bond.

Se con "Shakespeare in Love" John Madden raccontava il modo in cui la realtà finisce talvolta per ispirare la finzione, con "Operation Mincemeat" si invertono i termini dell'equazione. Può la storia (quella con la S maiuscola) essere influenzata, o addirittura sovvertita, dalla finzione narrativa? Può la fiction divenire più reale della realtà stessa?

La domanda sta alla base dell'opera in questione e nonostante il film sia diretto in perfetto stile war-movie britannico (lo si riconosce da tre elementi: la retorica patriottica, una chiara distinzione tra buoni e cattivi e l'immancabile presenza, tra il caricaturale e l'affettuoso, del primo ministro Winston Churchill), la guerra è allora poco più che un pretesto per riflettere su tutt'altri temi: sul potere della narrazione e sul mestiere dello scrivere.

Mentre la seconda metà del film si concentra sulla realizzazione dell'impresa vera e propria, la prima parte (sicuramente più riuscita) solletica il voyeurismo dello spettatore conducendolo nell'intimità dell'arte del raccontar storie. La sceneggiatura, guidata da una voce fuori campo dai toni forse troppo aulici e dallo stile un po' troppo letterario, si trasforma in un vero e proprio canto d'amore verso la scrittura; verso quella particolare magia in cui personaggi, vicende e sentimenti mai esistiti, prendono vita nella fantasia dei loro artefici e nel cuore dei loro lettori; quell'incantesimo grazie a cui, talvolta, la durezza della realtà può essere salvata dalla leggerezza della fantasia.

Eugenio Radin, Ondacinema

25 maggio 2022

Settembre: il riuscito esordio alla regia di Giulia Steigerwalt

È un film delizioso, Settembre, che espande il cortometraggio omonimo di Steigerwalt innestando l’avventura dei ragazzini con gli episodi degli adulti. C’è un affetto sincero nei confronti dei suoi protagonisti e c’è molta empatia nel raccontare il loro percorso di accettazione delle difettosità. Non si tratta di indulgenza quanto proprio di prossimità emotiva, anche nei confronti di coloro che manifestano qualche limite nell’articolare il discorso amoroso o nel “pensare per due” poiché si sta insieme anziché per uno nonostante si stia insieme.

In questo senso è un film profondamente italiano, una commedia seria che individua l’umorismo come prisma per interpretare le cose della vita, rinnova il magistero di Luigi Comencini e torna alla Francesca Archibugi delle origini. Senza dimenticare la costellazione del dramedy indie tra Garden State, Noah Baumbach e Judd Apatow a cui sembra guardare con attenzione Steigerwalt, quasi a voler collocare la sua opera prima in un orizzonte non solo local ma anche dal respiro più ampio. Un film solo apparentemente piccolo e invece notevole, che rispetta personaggi e spettatori e offre loro la possibilità di una strada nuova, una carezza che allevia l’ansia, l’ipotesi di una felicità diversa.

Lorenzo Ciofani, Cinematografo

24 maggio 2022

Una serata tra arte e scienza... aspettando Trame Sonore

Mercoledì 25 alle 21.15 un film unico al carbone, capace di mescolare arte e scienza, accompagnato dalla splendida colonna sonora originale di Maria Bonzanigo. Tra scienziati che hanno perso l’immagine della Natura, e artisti che hanno smarrito la tradizionale idea di bellezza, attraverso macchinari che assomigliano a opere d’arte e istallazioni artistiche che assomigliano ad esperimenti, emerge un ritratto di attività scientifiche e artistiche come indagine, come immaginazione, come autentico esercizio di libertà: Il senso della bellezza di Valerio Jalongo è un evento di Aspettando Trame Sonore Mantova Chamber Music Festival, in collaborazione con Oficina OCM e con il sostegno di Prohelvetia.

20 maggio 2022

Adorazione: i ragazzi selvaggi delle Ardenne

Selvaggio e magnetico il nuovo film di Fabrice du Welz, Adorazione, pellicola ambientata nella campagna belga delle Ardenne. Una storia d'amore sui generis tra due adolescenti. Una corsa verso l'abisso della follia. E la follia è compagna di strada di Gloria, misteriosa ragazzina ospite di una clinica privata per malattie mentali in cui lavora la madre del dodicenne Paul. A interpretarli Thomas Gioria e Fantine Harduin, giovani e promettenti attori francofoni. Quando incontra Gloria, Paul ne rimane immediatamente affascinato tanto da ignorare i divieti materni e fuggire con la ragazzina. La solitudine di Paul unita alla follia di Gloria, ormai priva delle sue medicine, danno vita a un mix letale. [...] Disavventure e incontri si susseguono nella campagna belga mentre Paul assiste atterrito e affascinato alle esplosioni di violenza della sua amica, il cui personaggio sprigiona la stessa nefasta potenza attrattiva di certe figure femminili del cinema horror.

Il cammino autodistruttivo di Paul e Gloria in Adorazione ha molto in comune con tante pellicole on the road incentrate su coppie borderline, ma il film di Fabrice Du Welz ha due frecce in più al proprio arco: l'età dei protagonisti, appena adolescenti, e il paesaggio naturalistico delle Ardenne la cui campagna cupa e lussureggiante viene catturata con sapienza dall'obiettivo del direttore della fotografia Manuel Dacosse. C'è una inspiegabile purezza nella follia di Gloria che si riversa sugli esseri viventi che le si avvicinano, uomini o animali che siano. La ragazzina, attraverso il filtro dello sguardo estatico di Paul, viene rappresentata come una sacerdotessa intenta a compiere riti primordiali e anche quando il velo dell'ingenuità del ragazzo viene squarciato dalla malattia mentale di lei questo non la rende meno attraente ai suoi occhi.

Film di atmosfere punteggiato da pochi dialoghi e ancor meno presenze umane (tra cui si segnala l'eccentrico solitario di mezza età interpretato da Benoît Poelvoorde), Adorazione è in gran parte giocato sulla tensione che accompagna il vagabondare di Paul e Gloria. Non ci vuol molto a capire che la ragazzina è una mina vagante pronta a esplodere in qualsiasi momento ed è questa energia che sprigiona dalla sua figura ad alimentare il romanzo di formazione. Dopo Calvaire e The Lonely Heart Killers, la trilogia delle Ardenne di Fabrice du Welz si conclude con un film più intimo, che azzarda uno scavo psicologico su un personaggio fuori dagli schemi, offrendo al pubblico uno sguardo sull'abisso dell'adolescenza. Ma per quanto sui generis, Adorazione è pur sempre una storia d'amore che ripropone il potere fascinatorio del femminile sul maschile. Assunto valido per tutte le età e a tutte le latitudini.

Valentina D'Amico, Movieplayer